(独)産業技術総合研究所は1月17日、燃料電池の中で最も高効率化が可能な固体酸化物形燃料電池(SOFC)を、家庭用の小型分散電源や移動電子機器用電源、自動車の補助電源などにも利用できるようにする技術を開発したと発表した。心臓部の電極にメタンなどの炭化水素燃料を直接利用できるようにする特殊な触媒層を付加、通常700~1000℃といわれるSOFCの動作温度(発電温度)を450℃に下げることに成功した。大幅な小型化も可能になるため、これまで定置型の大型電源に限られていたSOFCの用途拡大につながるという。

開発したのは、同研究所先進製造プロセス研究部門の鈴木俊男主任研究員と米国コロラド鉱業大学の研究チーム。

燃料電池には、様々な種類があるが、空気と燃料を電解質で隔て、電解質の中で静かに化学反応を起こして空気側の電極(空気極)と燃料側の電極(燃料極)から電気エネルギーを取り出す仕組みは同じ。

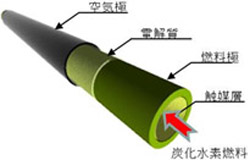

開発したのは、「マイクロ固体酸化物形燃料電池」と呼ぶ直径1.8mmのマイクロチューブ型SOFCで、外側が空気極、内側が燃料極になっており、両極の間に電解質層がある構造。新技術では、ニッケル-セリア系セラミックスでできた燃料極の表面にセリア系材料による触媒層を作り、燃料から水素を取り出す改質プロセスを特別な改質器なしでできるようにしたのが特徴。

450℃付近の低温でメタンを燃料に実験したところ、触媒層がない場合は起電力が0.6Vと小さく、出力も1cm2当たり数mWだったのに対し、触媒層がある場合はその約30倍の0.1Wという実用レベルの出力が確認できた。

同研究所は、今回の成果について「触媒層は空気極と同時に焼成して作ることができるのでコスト的にも優位性がある」と話しており、様々な炭化水素燃料を直接低温利用できる小型SOFCの実現が加速すると期待している。 詳しくはこちら |  |

| 450℃で発電できるマイクロSOFCの構造(提供:産業技術総合研究所) |

|