(独)産業技術総合研究所は5月28日、ペロブスカイト型と呼ばれる結晶構造の無機酸化物薄膜を用い、約10Vという低電圧の交流で赤色に面発光する無機EL(エレクトロ・ルミネッセンス)素子を開発したと発表した。ペロブスカイト型結晶は、化学的に安定しており、無機材料なので酸化や熱による特性の劣化が少なく、今回の発光開始電圧は別の材料を使った従来の無機ELの10分の1以下と低く、駆動電源の小型化が見込まれ、将来の照明、光源、ディスプレイなどへの応用が期待される。

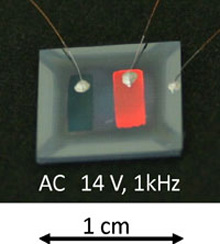

開発された無機ELは、5層構造で、最下層の電極基板と最上層の透明電極の間に2層の絶縁層で挟まれた発光層がある。この電極基板と透明電極の間に交流電圧をかけると発光する。

発光は、透明電極全体からの面発光なので、広い視野角が得られる。各層の薄膜は、波長193nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)のフッ化アルゴンのエキシマレーザーを用いたパルスレーザー堆積法で連続成長させ、積層した。発光層を2層にした薄膜EL素子も作成し、面発光させている。

材料は、電極基板がニオブ1%添加のチタン酸ストロンチウム、発光層がペロブスカイト型酸化物のチタン酸カルシウム・ストロンチウムに微量のプラセオジムを添加したもの、絶縁層もペロブスカイト型酸化物のチタン酸ストロンチウム。プラセオジムは、希少資源だが、使用量は微量。これを除けば発光層、絶縁層に使っている材料は、世界に多く存在するので、資源的な制約も少ない。

ペロブスカイト型酸化物薄膜構造の無機EL素子は、有機EL素子に対し材料コストや大気暴露耐性が優れ、他の無機EL素子(硫化物や非ペロブスカイト型酸化物)に対しては発光開始電圧の低い点が勝っている。しかし、実用化に向けては、さらなる高輝度化、多色化が必要なほか、発光特性の最適化、ナノテクノロジーを応用した大面積化技術の確立と高機能化が求められる。 詳細はこちら |