(独)農業・食品産業技術総合研究機構と北海道立総合研究機構は2月20日、前作物の種類によっては大豆畑へのリン酸施肥量を減らせることを圃場(ほじょう)試験で確認し、試験結果に基づいて「3割削減可能」とするリン酸減肥適用基準を技術マニュアルとして取りまとめたと発表した。全量輸入に頼っているリン酸資源の節減や、施肥コスト、環境負荷の低減などが期待できるという。

■資源節減、コスト減、環境負荷低減を期待

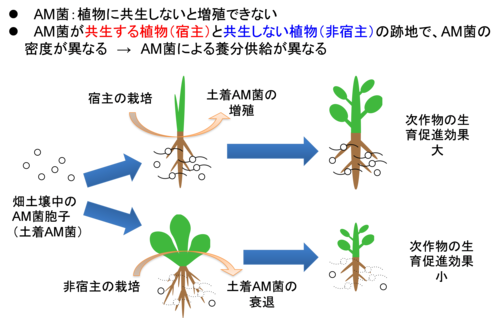

前作物の種類が違うと大豆の初期生育や収量が異なることは以前から知られており、原因は土壌中の植物の根に共生してリン酸などの養分吸収を促進するアーバスキュラー菌根菌(AM菌)の作用によるものであることが指摘されていた。しかし、実際の圃場で実証試験された例はなく、効果の程度もこれまで不明だった。

そこで研究グループは、前作で栽培される作物の違いが大豆栽培に及ぼす影響の解明を目指し、道央・道東地域のダイズ生産者圃場で3年間にわたりリン酸減肥実証試験を行った。

AM菌が共生する「宿主作物」として小麦、馬鈴薯、ヒマワリなど、AM菌が共生しない「非宿主作物」としてはソバ、シロガラシ、テンサイなどを前作物として栽培し、その跡地でリン酸肥料を現行基準より3割、5割、7割、10割減らしてダイズを栽培した。

その結果、宿主作物の跡地では非宿主作物の跡地に比べて大豆のAM菌感染率が高く、宿主作物の跡地で施肥量を5割削減しても大豆の収量は低下しないことがわかった。しかし、大豆収量のレベルが高い圃場では減肥によって収量が低下する場合があった。また、AM菌感染率の低い時にはリン酸5割減肥によって初期生育が低下することが認められた。

これらの結果と、AM菌の活性予測手段が現在はまだ確立されていないことを踏まえ、両機関は今回、現行基準の3割削減をリン酸減肥の適用基準とした。

前作効果の模式図。前作にAM菌の宿主作物を栽培すると、土壌中のAM菌が増殖、次作のAM菌感染量が増加し生育促進効果が得られる。一方、非宿主を栽培した場合には土壌中のAM菌は減少するので、次作でのAM菌による生育促進効果は少なくなる(提供:(独)農業・食品産業技術総合研究機構)