従来の排水処理法との性能比較(提供:国立環境研究所)

(独)物質・材料研究機構は10月10日、低コスト化が可能として注目される色素増感太陽電池の高効率化に道を開く新たな指針を得たと発表した。色素増感型は光を吸収する色素が半導体層に吸着した構造を持つが、その吸着構造が光を電気に変える際に大きく影響していることを分子レベルで突き止めた。これを指針に吸着構造を制御したところ、光電変換効率が約0.3%向上した。新指針により適切な色素選択をすれば、一層の効率向上も期待できるという。

■電子移動妨げる相互作用を解消

同機構ナノ材料科学環境拠点の本田充紀ポスドク研究員、柳田真利リーダーの研究グループが明らかにした。

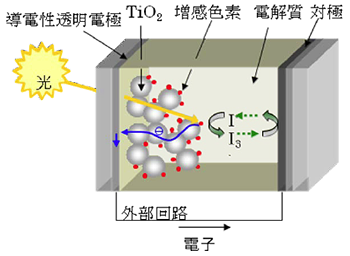

色素増感太陽電池は直径数十nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)の酸化チタンなどの微粒子が積層した多孔質半導体の表面に、光を吸収する役割を担う直径約1nmの色素が吸着した複雑な構造を持っている。研究グループはこの吸着構造と光電変換効率の関係に着目、高エネルギー加速器研究機構の放射光施設から取り出したX線を用いて分子レベルで吸着構造を詳しく解析した。

色素増感太陽電池は、光を吸収した色素が酸化チタンや電解質との間で電子をやり取りすることで光エネルギーを電気エネルギーに変換している。しかし、吸着構造を詳しく調べた結果、色素分子の分子構造の一部が酸化チタンと強く相互作用し、それが原因となって色素から電解質への電子のスムーズな移動を妨げていることが分かった。

そこで酸化チタンの表面に他の種類の色素分子を混ぜて同時に吸着させたところ、電子の移動を妨げていた強い相互作用を消せることが分かった。この結果、可視光領域の光の吸収率は約5%上がったほか、太陽光照射下での光電変換効率も約0.3%向上した。

色素増感太陽電池は、製造に高温・高真空を必要とせず低コスト化が可能で、カラフル化や折り曲げが可能なプラスチック基板が使えるなどの特長を持つ。ただ、光電変換効率は11~12%とシリコン系の半分程度にとどまっていた。