(独)国立環境研究所は10月7日、住友重機械工業(株)と共同で産業排水の大部分を占める有機物濃度の低い、常温の排水を、加温せずに極めて高効率に処理できる新メタン発酵排水処理技術を開発したと発表した。低有機物濃度の排水は現在、活性汚泥法(好気性微生物処理法)で処理しているが、新技術はこの処理法に比べてエネルギー消費を75%程度削減でき、余剰汚泥も大幅に減らせる。また処理時間を短縮でき、回収メタンガスをエネルギー源として利用できるといったメリットもあることから、早期実用化を目指したいとしている。

■回収メタンガスをエネルギーとして利用も

嫌気性微生物によるメタン発酵方式の排水処理は、エネルギー消費が少ないのが大きな特長だが、メタン生成細菌の増殖性やその最適温度などの制約から、これまでは中・高有機物濃度排水の中温(35~37℃)での処理にしか適用できなかった。

これに対して低濃度、常温の排水処理に適用されている現行の活性汚泥法は、微生物に酸素を供給する曝気に膨大な電力を消費する(国内総電力消費の推定1%以上)ため、研究チームはその削減を目指してメタン発酵法への切り替えを探っていた。

開発したのは「グラニュール汚泥床法」と呼ばれる方式のメタン発酵処理技術。嫌気性細菌により構成される直径数mmの顆粒状に生長した生物膜(グラニュール汚泥)を活用し、メタン生成細菌を効率的に集積化し保持する技術を開発。また、間欠処理水循環法という運転方法からなるメタン生成細菌の活性維持手法も開発し、これまでメタン発酵処理に不適であった低濃度、常温の排水の処理を無加温で実現した。

実排水(精糖排水)を用いた処理実験では、既存の活性汚泥法と同等の水質が安定的に得られたという。曝気電力と排水の加温が不要で、余剰汚泥の発生量も少ないため、運転エネルギーは活性汚泥法の約4分の1に減少、また、排水処理時間が短いため新技術で施設を作ると処理装置の設置スペースは半減するという。

研究チームは今後実用化を目指して性能評価を予定しており、この技術が実用化されれば有機性排水の高速無加温メタン発酵処理技術として世界初の例になるとしている。

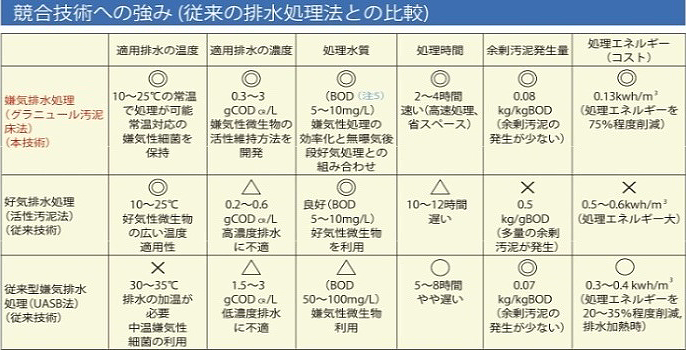

従来の排水処理法との性能比較(提供:国立環境研究所)