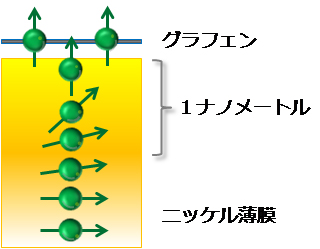

ニッケル薄膜と単原子層グラフェンの接合体の界面近傍におけるスピン再配列の模式図(提供:高エネルギー加速器研究機構)

高エネルギー加速器研究機構と(独)日本原子力研究開発機構、千葉大学、は7月16日、炭素原子が蜂の巣状に結合した単層シート構造のグラフェンと磁性金属のニッケル薄膜との接合体をつくって接合面(界面)の電子スピン状態を調べたところ、界面近くで電子スピンの向きが変化し、特異な配列状態になっていることを見出したと発表した。次世代の電子技術であるスピントロニクスの研究開発に貴重な情報が得られたとしている。

■スピン注入妨げる原因の可能性も

グラフェンは、電子スピンの向きを保持したまま電子を長時間、長距離輸送できるなど、スピントロにクスの基板材料として優れており、スピン偏極した電子を効率よくグラフェン中に移動するスピン注入源の開発が重要課題の一つになっている。

その有力な方法が接合面を介して磁性金属からグラフェンへの電子の注入だが、注入の際にスピン偏極が減少し、スピン情報が失われてしまうことがこれまで問題となっていた。

研究チームは今回、「深さ分解X線磁気円二色性分光法」と名付けられた手法を用いてグラフェンとニッケル薄膜の接合体を分析した。

通常、磁性金属の薄膜はスピンの向きが面に沿って(面内方向)配列する性質がある。ところが今回の分析の結果、グラフェンとニッケル薄膜の界面では、界面からわずか数原子層の領域で、電子スピンの配列の向きが面に垂直な方向(面直方向)に回転していることが明らかになった。

研究チームは、これがスピン注入を妨げる原因になっていた可能性があるとみており、この新知見を踏まえて新たな設計指針の策定が考えられるとしている。