高エネルギー加速器研究機構など11カ国による国際共同研究チームは7月19日、素粒子ニュートリノが別の種類に変化する現象のうち、最後まで未確認だった「ミュー型」から「電子型」への変化を示す決定的な測定結果を得たと発表した。すでに2年前にこの現象の兆候はとらえられていたが、今回初めて確実なデータが得られたという。宇宙になぜ反物質がほとんど存在しないのかなど、宇宙誕生の謎や物質の起源を解明する重要な手掛かりになる成果だ。

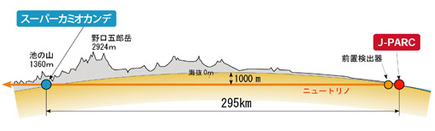

■東海村~飛騨市まで295km飛ばして実験

「T2K実験」の概要(提供:高エネルギー加速器研究機構)

ニュートリノは物質を構成する最小単位である素粒子の一つ。質量は極めて小さく、光の速さに近い高速で宇宙を飛び回っている。ミュー型、タウ型、電子型の3種類があるが、互いに他の種類に変わる「ニュートリノ振動」という現象を起こすことが1962年に日本人研究者の手で理論的に予言されている。

ニュートリノは電気的に中性で、他の物質とほとんど相互作用しないため測定が極めて難しい。このため国際チームは、茨城県東海村の大型陽子加速器施設「J-PARC」で人工的にミュー型ニュートリノを発生させ、約295km離れた岐阜県飛騨市の旧神岡鉱山の地下にある東京大学宇宙線研究所の巨大水槽を利用した検出装置「スーパーカミオカンデ」に向けて飛ばし、検出する実験「T2K実験」を2010年1月から本格的に開始した。

その結果、東海村のニュートリノ実験施設から人工的に発射したニュートリノによると判断される測定結果が今年4月までに532件得られ、うち28件がミュー型から電子型に変わるニュートリノ振動によるものと考えられた。測定結果を詳しく解析したところ、他の原因で同様の結果が得られる確率は1兆分の1以下であることがわかり、国際チームは「ミュー型から電子型への変化が確実に起きている」と判断した。

今回の成果で、考えられるニュートリノ振動はすべて実験的に確認されたことになり、宇宙誕生で決定的な役割を果たしたとされる「CP対称性の破れ」に関する研究が今後大きく進展すると国際チームは期待している。