|

(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)は3月29日、目に見えないガンマ線を放出している放射性物質の分布を可視化する「超広角コンプトンカメラ」を試作、(独)日本原子力研究開発機構(JAEA)、東京電力(株)と共同で、東京電力福島第1原子力発電所の事故で放射性物質が飛散した福島県飯館村草野地区で実証試験を行い、可視化性能を確認した、と発表した。

新カメラは、2014年にJAXAが打ち上げ予定のわが国6番目のX線天文衛星「ASTRO-H」に搭載する軟ガンマ線観測センサーを地上用に改良して用いている。

コンプトンカメラは、セシウム134などの放射性物質が出すガンマ線が検出器材物質の電子と衝突して散乱する「コンプトン散乱」を利用、入射ガンマ線のエネルギーと到来方向を知り、その存在分布について統計的処理を経てカラー画像化する仕組み。

JAXAでは、宇宙ガンマ線を高感度観測するため、半導体のシリコン(Si)とテルル化カドミウム(CdTe)をイメージング素子とするコンプトンカメラの開発に着手、このコンセプトに基づく「ASTRO-H」用の軟ガンマ線検出器製作が進んでいる。

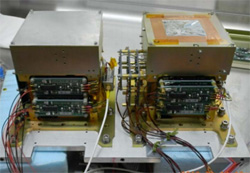

東京電力からの相談をキッカケに試作された新しいコンプトンカメラ実証モデルの検出器は、2層のSiと3層のCdTeの密な多層構造になっており、コンプトン散乱したガンマ線が逃げにくい構造なので、結果として180度の超広角視野が実現した。128×128画素の検出器の位置分解能は25μm(マイクロメートル、1μmは100万分の1m)で、従来のガンマカメラに用いていたCdTe検出器の分解能がミリレベルだったのに比較して格段に向上し、2月に行った実証試験では汚染場所から約20m離れた位置から分布状況を測定できた。

JAXAとJAEAは今後、東京電力の協力を得て、このカメラを用いた放射性物質の除染作業などについて、実用化に向けた検討を進めることにしている。

詳しくはこちら

|

|

| コンプトンカメラの原理実証モデル(提供:宇宙航空研究開発機構) |

|