(独)産業技術総合研究所は3月29日、重度運動障害をもつ人の自立支援に向けて、頭皮上の脳波を測定して脳内意思を解読し、意思伝達を行う装置「ニューロコミュニケーター」を開発したと発表した。

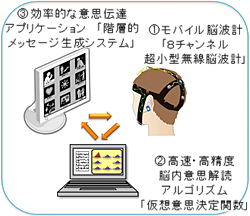

今回開発したニューロコミュニケーターは、人間と機械を直接結びつけるブレイン‐マシン・インターフェース(BMI)の中の認知型と呼ばれる人間の認知機能に直接アクセスするタイプのBMI(認知型BMI) 技術を駆使して実現したもので、「超小型モバイル脳波計」と、「高速・高精度の脳内意思解読アルゴリズム」、さらに「効率的な意思伝達支援メニュー」の3つの主な技術を組み合わせている。

脳と外部機器とを結び意思決定などの認知的情報を解読するBMI技術は、10年ほど前から欧米を中心に研究が始まった新しい技術で、脳機能や身体機能に障害のある人の「治療」や「生活の質」を向上させる技術として期待されている。

新開発の「超小型モバイル脳波計」は、携帯電話の半分以下の大きさで、実用化を目指す装置としては世界最小レベルのものとなっている。小型で無線方式のこの装置は、ヘッドキャップに直接取り付けることができ、ユーザーの動きを制約せず、ノイズも入りにくいため、外出先でも使用できる。

「効率的な意思伝達支援メニュー」では、メッセージを短時間で作成できるようにするため、少ない操作回数で多様なメッセージを作製できるシステムを開発した。利用者は、タッチパネル画面に提示された8種類のピクトグラム(「食べる」や「移動する」など様々な事象を単純な絵にした絵文字)の中から伝えたいメッセージと関連あるものを1つ選ぶという作業を3回連続で行う。たとえば、「移動する」、「洗面所」、「歯磨き」を選択すると「洗面所に行って、歯を磨きたい」というメッセージになる。それら3つのピクトグラムの組み合わせは、8種類から3回の選択(8の3乗)なので、最大512種類のメッセージを作製することができる。

また、「高速・高精度の脳内意思解読」システムの開発によって、訓練次第で90%の精度で2~3秒という速さで1つの選択ができるようになっている。

同研究所では、さらにパーツの選択や製造工程などを見直して2~3年後には10万円以下(パソコンを除く)の製品として実用化を目指す予定。

従来の意思伝達支援技術は、主に軽度の患者が対象で、重度の患者が対象の場合は高価で大掛かりな装置が必要な場合が多いため、新技術の開発が望まれていた。 詳しくはこちら |  |

| 新開発の認知型BMIシステムの概要(提供:産業技術総合研究所) |

|