(独)産業技術総合研究所は2月8日、(独)物質・材料研究機構と㈱シンテックの協力を得て、ダイヤモンド半導体で紫外線を発する発光ダイオード(LED)の開発に成功、さらに岩崎電気㈱技術研究所と共同で、このLEDによる大腸菌の殺菌作用を確認したと発表した。このLEDが出す紫外線の波長は、235nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)で、発光出力は0.3mW。同研究所は、新原理による発光方式を採用し、ダイヤモンドの品質向上とデバイス構造を改良することで、水銀を使わない殺菌灯実用化への道を開いた。

一般のLEDは、負の電荷を持つ電子と正の電荷を持つ正孔が直接消滅する時に出す光を利用するが、同研究所が今回開発したダイヤモンド紫外線LEDは負の電荷を持つ電子と正の電荷を持つ正孔がカップリングした「励起子」と呼ばれる状態を利用するのが特徴。この励起子が消滅する時に光が発生する。同研究所は、2006年にダイヤモンドLEDの紫外線発光に成功し、今回発光効率を高め、パワーを増強して、殺菌に有効なことを実証した。

このダイヤモンド紫外線LEDは、同研究所が培った気相中の化学反応で薄膜を形成するマイクロ波プラズマ化学気相成長(CVD)法で作るダイヤモンド半導体の3層構造をしており、中央の純粋ダイヤモンド層を挟んで、下層にはホウ素、上層にはリンが不純物として含まれている。その真ん中の層が発光層で、上層から電子が、下層から正孔が流れ込んで励起子が生まれ、それが消滅する時光が発生する、紫外線での殺菌には、DNA(デオキシリボ核酸)が吸収する波長260nm前後の光が効果が高いとされ、現在、低圧水銀灯の254nm の紫外線が使われているが、環境対策の面から水銀を使わずに紫外線を発生できる半導体LEDの出現が望まれている。窒化ガリウム系の材料を使う紫外線LEDの開発も進められているが、波長350nm以下のLEDはまだ市販されていない。

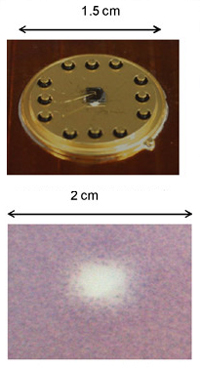

殺菌効果実験では、大腸菌を分散させた寒天に2mm程度の高さから0.1mW程度のLED紫外線を90秒間隔で10 秒ずつ10回パルス照射して24時間後の状態を観察、光の当たった部分の殺菌を確認した。同研究所は、今後、デバイス構造を改良して発光強度をさらに増強、短時間での殺菌を実証してダイヤモンド紫外線LEDの実用化を目指す。 詳しくはこちら |  |

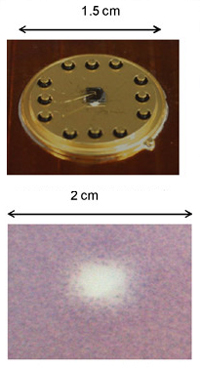

| 開発したダイヤモンド紫外線LED(上)と、その紫外線による殺菌効果(下)。下の写真の紫色の部分は、大腸菌の繁殖部。中央の白い部分が紫外線を照射した部分(提供:産業技術総合研究所) |

|