|

(独)産業技術総合研究所は10月20日、東京大学大気海洋研究所、横浜国立大学と共同で行った海底調査で、東北地方太平洋沖地震により生じたと見られる「タービダイト」と呼ばれる堆積物を発見したと発表した。

タービダイトは、地震などがきっかけとなって海底の大陸棚のような斜面で地滑りが生じてできた堆積物のこと。

去る3月11日に発生した同地震の震源は、三陸沖の海底。このため、もっとも大きな地形的・地質的な変動は、海底に残されていると考えられている。

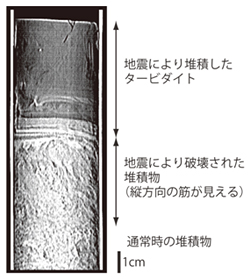

産総研などによる海底調査は、(独)海洋研究開発機構所有の学術調査船「淡青丸」(610t)を使い、7月29日から8月5日にかけて行われた。調査したのは、仙台市(宮城)沖の水深122~5,500mの13地点。海底面にゆっくりとパイプを突き刺して乱れの少ない柱状の堆積物試料(コア:長さ20~30cm)を得る「マルチプルコアラー」という装置を使い各地点のサンプルを採取。そのコアを産総研のCT(コンピューター断層撮影)装置、透過X線画像撮影装置など使って観察した。

その結果、13地点の内の12地点のコアで地震により発生した海底崩壊や津波によって生じたと考えられるタービダイトが確認され、大陸斜面(大陸棚の縁から深海底まで続く斜面)下部の水深5,500mから採取したコア(長さ約25cm)は全てがタービダイトだったという。

産総研は、長い柱状の海底堆積物を採取してタービダイトの堆積年代を決定すればその海域の地震発生履歴が解明できると見て、今後その研究に取り組んでいくとしている。

詳しくはこちら

|

|

| 仙台沖で採取した堆積物コアの透過X線画像。上部がタービダイト(提供:産業技術総合研究所) |

|