(独)産業技術総合研究所は2月15日、透過する光の量を調節できる省エネ用の調光ガラスや電子ペーパー材料として注目されているエレクトロクロミック素子(ECD)の高性能化と低コスト化をはかる新技術を開発したと発表した。素子表面の透明電極に独自開発のインクジェット法で微細金属配線を印刷、両立が難しいとされていた高い反射率・透過率と速い応答速度を実現した。

試作した素子では、1.5V(ボルト)以下の低い電圧で色の切り替えをこれまでの約8倍に高速化できたという。微細金属配線によりレアメタル(希少金属)が必要な透明電極の厚さも半分以下にでき、実用化の際の低コスト化や資源の節約が図れると期待している。

研究に当たったのは、同研究所グリーンテクノロジー研究グループの川本徹・研究グループ長と田中寿・主任研究員。

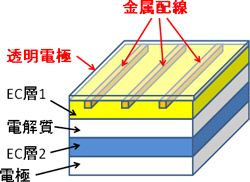

エレクトロクロミック素子は、電圧をかけると電気化学的に酸化・還元されて色が変わる材料を利用する。電圧をかけるために材料表面にインジウム錫酸化物(ITO)などの透明電極膜を付けるが、色の切り替えの応答速度を上げるには透明電極の膜厚を厚くして電気抵抗を小さくしなければならない。一方で、膜を厚くすると光の透過率が下がり、素子の光学的な性能が損なわれるというジレンマがあった。

それに対し今回、同研究所が持つスーパーインクジェット法と呼ぶ印刷技術で透明電極に金ナノ粒子のインクを使って幅20~50nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)の微細金属配線を印刷した。この結果、電気抵抗を小さくしたまま透明電極の厚さを従来の一般的な膜厚である50nmから20nmに薄膜化、レアメタルのインジウム使用量をその分減らすことができた。金属配線が極めて細いので、光の透過率や反射率も損なわれず、白色時の反射率を可視光領域の大半で55%以上にできたという。 詳しくはこちら |  |

| 印刷で微細金属配線を施したエレクトロクロミック素子の構造。EC層は、エレクトロクロミック層(提供:産業技術総合研究所) |

|