東日本で広まる「ナラ枯れ」の遺伝情報明らかに―3つの異なるグループが存在:森林総合研究所ほか

(2024年11月26日発表)

(国)森林総合研究所、宇都宮大学などの共同研究グループは11月26日、東日本で広まっているナラの木が枯れる「ナラ枯れ」の病原菌を運ぶ昆虫「カシノナガキクイムシ」(通称:カシナガ)のDNA分析を行い遺伝子の塩基配列を解読したと発表した。

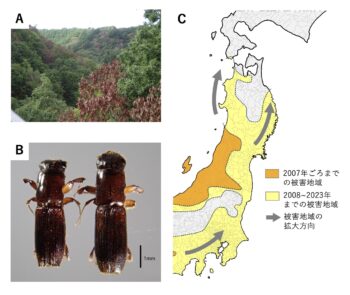

ナラ枯れは、ナラ類をはじめシイ・カシ類などの太い樹を枯死させてしまう。全国各地で発生し問題化しているが、近年関東平野、北東北、北海道の南端部にまで被害域が拡大してきていることから、青森県産業技術センター、北海道立総合研究機構と共にそのナラ枯れの原因とされる昆虫「カシノナガキクイムシ」のDNA分析を行った。

この昆虫は、体長わずか5mm前後のカブト虫の仲間。ナラ枯れは、この小さな虫がナラなどの幹(みき)に穴を多数あけて入り込んでナラ菌と呼ばれる病原菌を木の内部に移すことで発生し大樹までが枯れてしまう。京都の「五山送り火(ござんのおくりび)」で知られる大文字山などの東山連峰で2000年代初頭頃見つかって京都の山野が破壊されると地域で大きな問題になり、その後日本海側で被害が急激に拡大していった。

そして、被害域はさらに東日本域に拡がり、関東平野や北東北、北海道南端部にまで拡大してきている。

こうしたことに危機を感じた研究グループは、今回この昆虫「カシナガ」のDNA分析に取り組み、東日本各地で採取した165の個体からDNAを抽出し塩基配列の解読を行った。

すると、解読した塩基配列のデータから東日本の「カシナガ」は少なくとも3つの遺伝的に異なるグループに分けられることが分かった。

そしてさらに、3つのグループのそれぞれの分布を調べたところ、北海道南端部、岩手県の太平洋岸、関東平野など、最近新たにナラ枯れ被害が生じた地点ではそれぞれその近隣の既存発生地と遺伝子的に同じグループの「カシナガ」が被害の原因であることが分かった。

研究グループは「温暖化に伴い、今後もナラ枯れ被害域は冷涼な高標高域や北方へ拡大し続ける可能性がある」と心配している。

©森林総合研究所