おうちで出来る楽しい理科実験

~ゆらめく太陽の蜃気楼(しんきろう)を化粧水で手作りしてみよう

(2025年8月15日)

■蜃気楼は頻繁に現れている

海辺で夕日を見ていると、太陽が沈む前におかしな形に歪(ゆが)むのはよく経験する。皆さんは、蜃気楼(しんきろう・mirage)と聞くと、空に大きく現れた逆転像など稀(まれ)に現れる現象をイメージするであろうが、現実には、蜃気楼が現れている場合は多い。夏の晴れた日にはアスファルトの道路の先にキラキラ光る「水」が見える時があるが、近づくと消えてしまう。これは「逃げ水」と言い、空とか前方の景色が地面に映っている蜃気楼である。

また、太陽は朝日の際も形が歪む場合が多く、各地で「四角い太陽」などと、いろいろな呼び方をされている。これも身近な蜃気楼で、図1に例を上げる。

■机の上で再現する試み

蜃気楼は、密度の異なる大気(空気)が2層(あるいはもっと多層)を成(な)している際に、その境界付近での密度変化に伴う屈折(くっせつ)によって起こる。つまり、境界面付近で光が曲げられるため、遠くにある像が反転したり、間延びしたりする現象である。そこで、これを実験で再現するには、まず、空気の冷却と加熱を行うことが考えられる。

ここでは机の上での実験方法を考えてみる。水(透明な溶液)を使い2層を作る。これに関しては、密度の濃い液体(食塩水または砂糖水)を真水(まみず)の下に注入する方法がある。実際、Webを調べると、大きな水槽(すいそう)で、真水の下にホースを使い、密度の濃い液体を注入する方法が一般的である。しかし、実際にやってみると2種の液体は混じりやすく、かなりの経験が必要になる。

■「食塩水または砂糖水」を超えて ー化粧水の利用

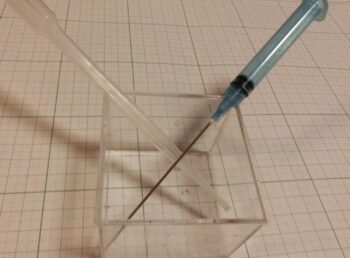

そこで、ここでは、小さなアクリルケースを使って1時間程度の観察が必ず成功する手軽な方法を紹介する[1]。それは、図2のような小さなアクリルケースに水を入れ、その底面へ注射器型スポイトで透明化粧水*を注入する方法である。

(*今回使用した透明化粧水は、60%程度のグリセリン溶液であるがヒアルロン酸などを含んでいる。1時間程度で水と混じっていく。)

ケースの奥には、図3の左図にあるような同心円図形を側面に貼って、屈折による変化(特に部分的な反転像など)を見やすくしておく[2]。

実際、円の一部を切り取って上下反対にすると、図3の右図のように「くびれ」という形で反転像が現れる。この反転は、光が通ってきた道筋における溶液の下向き方向(鉛直(えんちょく)方向)への屈折率変化が大きいことを示している。

■透明化粧水とは何か?

主成分はグリセリンであるが、純粋なものよりも水に混じりやすく作ってある。実際、ヒアルロン酸などが含まれている。製品によって結果が微妙に異なり、これもまた興味深いものがある。

■結果の例

図5(右上の数字は経過時間を表す。)のように、経過3分くらいから、部分的に層状の反転像が出来る[3]。4分では黄色と緑の円の部分が3重に見える。その後、攪拌(かくはん)によって、ぼかしモザイク模様となり、蜃気楼から歪像(わいぞう)へと変わっていく。幅を持った境界付近の像は「まのび」とも、「多重の反転像が崩れたパターン」とも言える。化粧水の種類によっては、図6のように反転像が二重になったり、図7のように間延びが、にじみのように見えたりする。

■STEAMとして他分野(美術)とつなげよう

真水へ透明溶液を上から落下させると「シュリーレン現象*」が現れることが知られている。これは、透明な溶液同士でも、屈折率が違うと「ヒダのような模様」ができて境目が「見える」というものである[4]。これとの関連を考えてみよう。また、印象派の絵画の中には、「光が織りなす像とゆらめき」を絵の具による斑点模様で表現している「名画」がある[5]。これとのつながりを想像することは楽しいばかりでなくSTEAM(AはArt)教育の精神に合致するものもある。

【参考】

[1]左巻健男編集長「理科の探検(2015年08号(通16号)、夏目雄平の記事p.44-45)」

夏目雄平「やさしく物理(朝倉書店2015)」

[2]ケースの奥に貼る図としては、矢印のような記号は全体が反転していると明瞭だが、部分的な反転では判別しにくい。多色同心円図が見やすいが、他に、ひらがな50音表も、面白い。

[3]ここで考えているのは密度の小さな層の下に密度の大きな層を作り、実体からの光線を上に凸に曲げることによってできる反転像(間延び像)であり「上位(じょうい)蜃気楼」と呼ばれている。図1の太陽蜃気楼もそれに対応した間延び像である。これに対して、密度の小さな層の上に密度の大きな層が存在する場合にできる「下位(かい)蜃気楼」もある。自然界ではそれらが混じったもの、あるいは区別のはっきりしないものも多い。

[4]夏目雄平分担執筆、左巻健男編著「科学の実験ブック(きずな出版)」

[5]クロード・モネ作「ルーアン大聖堂」シリーズなど。

【「シュリーレン現象*」過去の記事】

・わかる科学「おうちで出来る楽しい理科実験 ~シュリーレン現象を手作り装置で観察しよう~」

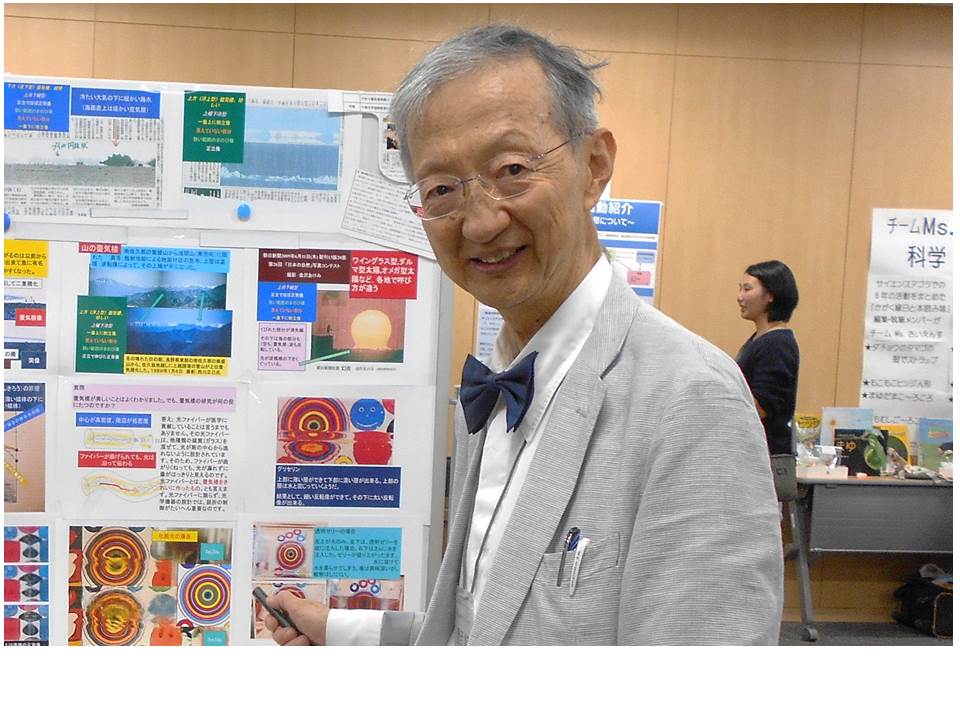

夏目 雄平(なつめ ゆうへい)

千葉大学名誉教授・グランドフェロー(国際教育センター)。固体物性物理学専攻。最近の著書に「やさしく物理」(朝倉書店)、「やさしい化学物理~化学と物理の境界をめぐる」 (朝倉書店)など。 「理科の探検」 (SAMA 企画)編集委員など。文系の著書に「小さい駅の小さな旅案内」 (洋泉社新書)など。各地でサイエンスイベントを行っている。NHK-TV「世界オモシロ学者のスゴ動画祭」に2回出演。

質問は何でも次へして下さい→https://www.facebook.com/yuhei.natsume.1