(独)物質・材料研究機構(NIMS)と(独)科学技術振興機構(JST)は6月23日、nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)スケールの微細な凹凸を白金ナノ粒子の表面に作製し、大きな表面積を持った“金平糖”状の白金超微粒子を作ることに成功したと発表した。

白金は、電池の電極や工業触媒として広く用いられている。その表面積を大きくするということは、白金の露出面積を増やし、触媒機能を高めることになり、希少金属である白金の使用量節減につながる。

白金の表面積を増やすため、これまでにも色々な試みが行なわれ、ナノファイバー、ナノチューブ、ナノポーラス物質などが報告されているが、いずれも表面積は白金1g当たり30m2程度で、電極などに使われている粉末状の白金ブラックと変わらないレベルといわれる。

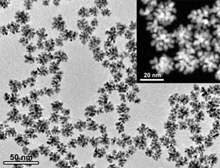

今回、NIMSとJSTが開発した金平糖形白金ナノ粒子の表面積は、1g当たり55m2で、これまで報告された白金ナノ材料中で最大。

研究グループは、今回、界面活性剤、白金イオン種、溶媒からなる水溶液に還元剤を添加、表面に金平糖のような凹凸のある白金ナノ粒子を合成した。還元剤を投入してから、約10分で粒径20nmほどのナノ粒子ができる。還元剤の量をコントロールすることで粒径は変えられる。

この金平糖状のナノ構造の生成には、界面活性剤分子と白金の相互作用を利用している。この“白金ナノ金平糖”は、250潤颪まで耐久性があり、熱安定性も高い。

高い熱安定性と大きな表面積を持つ白金ナノ金平糖は、一般的なナノ粒子を超える様々な触媒反応に広く利用できるという。現在、白金ナノ粒子・カーボン複合体などが工業的触媒に使われているが、ナノ粒子の熱的安定性が問題になっている。カーボンなどに組み込まれた白金ナノ金平糖なら、高い熱安定性が期待できる。

この手法は、ルビジウム、ニッケル、コバルト、鉛など他の金属との合金化にも使えることから、今後は用途に合わせた金属ナノ材料への応用を進める。 詳しくはこちら |  |

| “白金ナノ金平糖”の透過型電子顕微鏡像(提供:物質・材料研究機構) |

|