(独)産業技術総合研究所は4月17日、ナノメートル(nm=1nmは10億分の1m)オーダーの長さを測ることができる「ものさし」の開発に成功したと発表した。

nmサイズの物質や現象を利用するナノテクノロジーの研究開発が世界中で進められ、科学技術の革新的発展が期待されている。しかし、現在市販されているナノテクノロジーの基盤となる「ものさし」の最小の目盛りは、約10nmで、10nm以下の長さを正確に測れる「ものさし」はまだない。

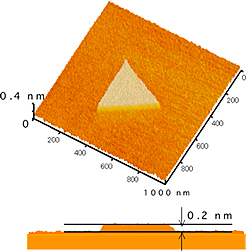

今回同研究所が開発したのは、現在の市販品の約50分の1となる最小目盛り0.2nmの「ものさし」。同研究所では、「世界共通のnmサイズの長さ標準としてナノテクノロジー時代を支えていくと期待される」と言っている。

バイオテクノロジー(生物工学)で行われる分子操作や高集積半導体デバイス開発などの分野では、nmサイズの技術開発が活発に行われている。このため、nm刻みの「ものさし」が必要になっているが、1nmは原子の大きさの僅か数倍でしかないため、現在実用化されているシリコン(珪素)を使った「ものさし」では実現が難しかった。

同研究所は、「化学気相堆積法」と呼ばれるダイヤモンド合成法を使って平坦なダイヤモンド膜を作る技術をこれまでに開発しており、今回の成果はその平坦なダイヤモンドの上に高さ(厚さ)0.2nmのダイヤモンド(炭素)原子1層からなる台を作製し、その台を「ものさし」として利用できるようにしたもの。台を3層重ねれば高さ0.6nm、5層にすれば1nmの「ものさし」ができる。

この研究成果は、同日発行された応用物理学会の「Applied Physics Express」誌のオンライン版に掲載された。 詳しくはこちら |  | | 原子1層からなる高さ0.2nmの台の構造(提供:産業技術総合研究所) |

|