筑波大学は6月2日、新スーパーコンピューターシステム「T2K筑波」の運用を同日から筑波キャンパス(茨城・つくば市)の計算科学研究センターで始めたと発表した。この新スパコンシステムの基本仕様は、東京大学と京都大学との共同研究で策定したもので、理論的な演算性能は最大で浮動小数点演算毎秒約95兆回。この値は、これまでに筑波大が運用してきたスパコンの約120倍で、「T2K筑波」と同時に運用を始めた国内トップの東大の「T2K東京」の毎秒約140兆回に次ぐ。

これも同日から運用を始めた京大の「T2K京都」と共に、これら3つの新スパコンシステムは「T2Kオープンスーパーコンピューター」と呼ばれる。昨年、筑波・東京・京都の3大学のスパコンの入れ替え時期が同じになったのを機に、スパコンの調達方式を見直し、基本部分を共通化、入札や運用開始などの時期を揃えた。しかし、共同調達ではなく、仕様書作成や調達自体は各大学が独自に行った。

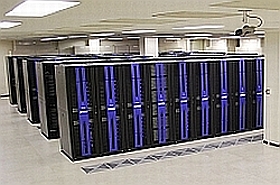

筑波大の「T2K筑波」システムは、1チップに4つのプロセッサーコアを実装、複数プロセッサーにより並列処理性能を向上させた最新の米国製マルチコアプロセッサー4基搭載の高性能PCサーバー648台を接続した超並列クラスター計算機となっている。このPCサーバー同士の結合ネットワーク性能は、従来の約4倍で、超並列方式による科学技術計算を極めて効率良く実行できる。

「T2K筑波」では当面、高性能PCサーバーを512台使うシステム設定をしている。この場合、ピーク演算性能は毎秒約75兆回となる。筑波大は、広い範囲に跨る最先端の科学技術計算シミュレーションを実施する他、全国の大学や研究機関にも「T2K筑波」を使えるようにする。先進的計算科学プロジェクトに対しては、計算科学研究センターの「学際共同利用」プログラムを適用し、毎秒数十兆回の演算が必要な計算を安い利用料金で提供することにしている。 詳しくはこちら |