(独)国立環境研究所、(財)かずさDNA研究所、筑波大学は1月10日、富栄養湖沼で大発生している「アオコ」を形成する藍藻類のゲノム(全遺伝情報)の解読に世界で初めて成功したと発表した。

アオコは、世界各地の富栄養湖沼で発生し深刻な環境汚染を引き起こしており、今回の成果がアオコ増殖のメカニズム解明や駆除方法の開発につながることが期待されている。

共同研究チームは、アオコを形成する藍藻類の一種、ミクロシスティス・エルギノーサの標準株「NIES-843」のゲノムを解読した。それによると、このゲノムは、約600万塩基対からなる環状DNAで、タンパク質をつくる遺伝子は6,325個あることが分かった。

これらを解析した結果、[1]ミクロシスティスが生産する毒素「ミクロシスチン」の合成に関わる遺伝子群やトランスポゾンと呼ばれる「動く遺伝子」が多いこと、[2]環境変化に応答するセンサーの役割を果たすタンパク質や、応答反応を制御するタンパク質をつくる遺伝子が極端に少ないこと―など、ゲノムの様々な特徴が明らかになった。

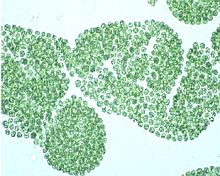

ミクロシスティスは、世界中で最も発生報告が多い代表的なアオコの原因種。光合成で増殖してアオコを形成し、毒性を持ち、人の死亡や健康被害、家畜の死、水産被害、農作物の生長障害などの被害が世界各地で多数報告されている。しかし、どのような環境で大量発生し、どのようにして毒素を作るのかなどは謎に包まれたままで、適切な対策法が見つかっていない。 詳しくはこちら |  |

| アオコを形成するミクロシスティス・エルギノーサの顕微鏡写真(提供:国立環境研究所) |

|