(独)宇宙航空研究開発機構は1月10日、月周回衛星「かぐや」が昨年11月に行った月の表面と地下の探査結果を発表した。

レーザー高度計を使った地表観測では、月面の地形高度データの作成が正常に行えることを確認した。また、月レーダーサウンダーによる地下探査では、11月20日から21日にかけての初期観測の結果から、月の海といわれる部分の地下500mまでの主として溶岩からできた層状構造を直接捉えることに成功した。

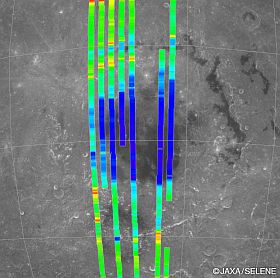

「かぐや」のレーザー高度計は、主衛星(「かぐや」は主衛星1機と子衛星2個から成る)から月面に向けレーザー光を発射、月面からの反射光が戻るまでの時間で主衛星と月面間の直線距離を測る。「かぐや」では、この装置で、これまで衛星で未探査だった緯度75度以上の極域を含む月の全体形状と、月面の地形の高さ情報を垂直分解能5mという高精度で得て、地形カメラによる高解像度地形データと統合することで、月全体の高精度な地形図を作製する。

また、月レーダーサウンダーは、5メガ(メガは100万)ヘルツのレーダー電波の月面からのエコー信号をデジタル技術で月全体にわたって高精度に観測、地下数kmまでの地質構造を探査する。電波での月面地下構造探査は、米国の月面探査を目的とした有人宇宙飛行プロジェクト「アポロ計画」でも実施されたが、地下2m程度までの地質構造探査が可能なことを示しただけだった。このような地質構造探査は、月が熱くて柔らかかった時代から、どんな過程を経て現在のように冷たくなったかという、誕生以降の月の進化を知る重要な手掛かりになる。 詳しくはこちら |  |

| 「かぐや」のレーザー光度計で得た月面の地形高度データの一部。青が濃くなるほど高度が低く、赤くなるほど高度が高い(提供:宇宙航空研究開発機構) |

|