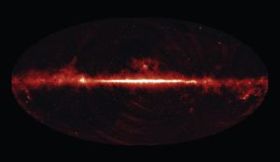

(独)宇宙航空研究開発機構は7月11日、赤外線天文衛星「あかり」で捉えた宇宙の赤外線地図を公表した。

「あかり」は、昨年2月に打ち上げられた日本初の赤外線天文観測専用衛星で、全天の赤外線観測による宇宙の赤外線地図作りと銀河、星・惑星系の誕生と進化を追うことを目的としている。昨年5月の本観測開始からこれまで1年以上にわたり波長9µm(マイクロメートル、1µmは100万分の1m) など6波長帯の赤外線で全天の観測を行い、宇宙の赤外線地図を作製した。

今回公表したのは4種類の画像で、写真はその内の「波長9µmの全天画像」。「あかり」の観測装置の一つ近・中間赤外線カメラにより観測したもの。

「あかり」による宇宙地図は、これまで使用されてきたIRAS衛星(1983年に米・蘭・英が打ち上げ)による宇宙地図よりも数倍高い解像度を持っており、24年ぶりに書き換えられることになる。

また、[1]波長9μmの全天画像の上に、星座と星形成の活発な暗黒星雲がある領域などを示す画像[2]波長140µmの赤外線では世界初の画像であるオリオン座と冬の天の川[3]はくちょう座にある星形成領域の画像、も公開された。

「あかり」は、今後も搭載している口径68.5cmの反射望遠鏡と、6つの波長帯の赤外線で、全天の観測を続けることになっている。

詳しくはこちら |  |

| 波長9µmの全天画像。画像の中央が銀河系の中心方向で、横に細長く伸びているのは赤外線で見た天の川(提供:宇宙航空研究開発機構) |

|