高エネルギー加速器研究機構と(国)日本原子力研究開発機構は3月7日、次世代電子素子の新材料として注目される炭素原子シート「グラフェン」と金属を複合体にしたときの両者の界面構造を解明したと発表した。金属の種類によって界面構造が異なることを世界で初めて確認、界面構造の違いで電気的な性質など物性が大きく変わるグラフェンの電子素子への応用に道をひらいた。

■構造の違いで異なる物性―新素子応用に道

グラフェンは炭素原子が蜂の巣のような六角形の格子構造を持って並ぶ、厚さが炭素原子1個分のシート状物質。省エネで高速動作する電子素子の新材料として期待されているが、電子素子として使う際には金属との複合体にする必要がある。ただ、金属との界面構造が複合体の電子的特性に大きく影響するため、その解明が不可欠だった。

そこで研究グループは、原子力機構と高エネ研が共同で開発した全反射高速陽電子回折(TRHEPD)法と呼ぶ計測技術を利用、複合体に用いる金属の種類を変えたときの界面構造の違いを分析した。特にグラフェン金属複合体では、電子の流れやすさや電子の放出のしやすさなどの物性がグラフェンと金属の位置関係に応じて大きく変化することが知られているため、実験ではその点に注目して調べた。

全反射高速陽子回折法は、高速に加速した陽電子を表面すれすれの角度で物質に照射、反射してくる陽電子をとらえて表面の状態を分析する。陽電子は物質表面から反発力を受けるため、表面の原子1~2層分に極めて敏感に影響される。このため反射してきた陽電子の強度を解析すると、物質表面の原子配置がわかる仕組みだ。

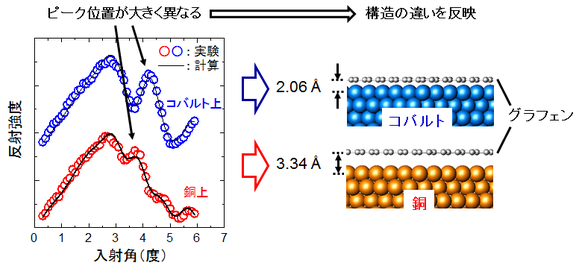

実験では銅、コバルトの2種類の複合体について、それぞれ金属とグラフェンが接合した界面の構造を調べた。その結果、銅ではコバルトよりもグラフェンの位置が金属表面から0.1nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)も高い位置に吸着していることが分かった。

今回の成果について、研究グループは「今後さまざまな金属との複合体の界面構造をこの方法で実験的に解明することにより、エネルギー損失が少なく高速処理が可能な新しい電子素子の開発につながる」と期待している。

左は、銅、コバルト上のグラフェンから測定した陽電子の反射強度の入射角依存性。右は、その解析によって得られたグラフェンの高さの違いを示す(提供:高エネルギー加速器研究機構)