(国)物質・材料研究機構、京都大学、(国)理化学研究所などの共同研究グループは3月8日、ガス選択吸着材として近年注目を集めている多孔性金属錯体をナノメートルサイズの結晶性薄膜にすると、ゲートを開いて分子を取り込むような機能を発現することが見つかったと発表した。この成果を応用すると、高性能ガス分子センサーやガス分離膜の開発などが期待できるという。

■センサー材料やガス分離膜などの応用期待

多孔性金属錯体は、金属イオンと有機分子から成る、規則的な細孔を持つ錯体。既存の多孔性材料である活性炭やゼオライトと比べると空隙率が高く、材料設計しやすく、形状や物性の制御が可能などの特徴があり、有望な新多孔性物質として近年盛んに研究されている。

新現象が見つかったのは、2次元層状ホフマン型と呼ばれる多孔性金属錯体で、この錯体は鉄イオンとテトラシアノ白金錯体から成る2次元の層同士が、ピリジンと呼ばれる有機分子によって相互に組み合わさった構造を持っている。

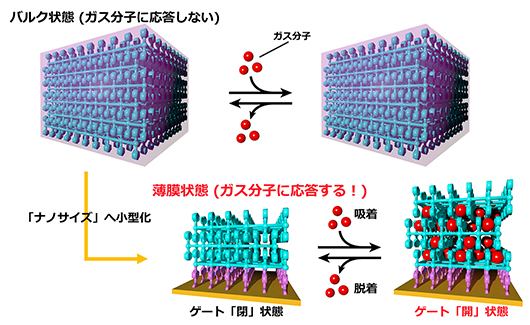

この多孔性金属錯体は結晶の塊である、いわゆるバルク状の結晶では分子を取り込む機能を全く示さないことが分かっている。

研究グループは今回、2種類の構成要素の膜を一層ごとに交互に組み上げる薄膜構築手法を使ってナノメートルサイズの薄膜を合成、大型放射光施設Spring-8の高輝度X線を用いて結晶成長や分子の取り込みを観察した。

その結果、バルクでは分子を取り込まなかった多孔性金属錯体がナノメートルサイズの薄膜では、ゲートを開くような構造変化を伴って分子を取り込むことを見出した。

結晶のサイズや膜の厚みを変えることで基礎物性に多様性が生まれることが期待できることから、ガス分子に対する応答性を精密に調整可能なセンサー材料やガス分離膜などへの成果の応用が期待されるという。

結晶のサイズの変化によるガス分子に対する応答の変化。バルク状態の結晶ではガス分子(赤い球)への応答が見られないが、これをナノメートルサイズの薄膜にするとガス分子を取り込むように構造が変化する(動き出す)ことが分かった(提供:(国)物質・材料研究機構)