筑波大学は8月21日、同大学数理物質系の守友浩教授、小林航助教らが排熱などを使い電極間の温度差を電気に変換して蓄えるコイン型電池セルを作製したと発表した。市販のイオン2次電池に使われている層状酸化物と呼ばれる材料を電極に使って実現したもので、安価な電池型サーモセル(熱電変換素子)の作製に成功、「電極の改良によりさらに電圧の増大の可能性が示された」としている。

■リチウムイオン2次電池技術の転用可能

エネルギーの約70%は、排熱として捨てられている。そうした熱を回収・再利用する一つの方向として電気に変換するサーモセルが注目され、電極にプラチナ(白金)を使ったものが既に開発されているが、プラチナは高価なうえ、希少資源であることから実用化できないでいる。

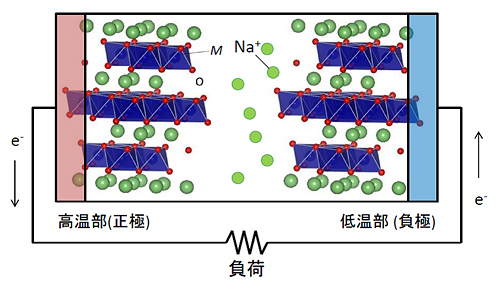

今回の電池型サーモセルは、プラチナを使わず、リチウムまたはナトリウムと鉄、マンガンなどからなる層状酸化物を、アセチレンブラック(カーボンブラックの一種)とバインダー(固着剤)を混ぜてアルミ板に塗布し、それを正極、負極の両電極に使って実現した。この電池型サーモセルは、両電極以外、コイン型2次電池と全く同様の構造でできており、作製にはリチウムイオン2次電池技術の転用が可能という。

熱によって発電できる能力をゼーベック係数という。今回の電池型サーモセルは、使用した電極の材料によって異なるが、ゼーベック係数が、温度差1K(ケルビン:絶対温度)当たり6.8~29.7μV(マイクロボルト:マイクロは100万分の1)とまだ低く、その改良が残されている。研究グループは、電極の改善により400μV/K程度まで増大する可能性があると考えており、「室温付近の排熱を安価に電力に変換できる可能性を秘めている」とし、「日中温度差のある時に発電しながら電気を蓄え、夜間に蓄えた電気を使う」といった利用ができるとみている。

本研究で用いた電池型サーモセルの模式図。同一の活物質を含んだ正極・負極と電解液から構成される。正極・負極活物質はNaxMO2(M:遷移金属)(提供:筑波大学)