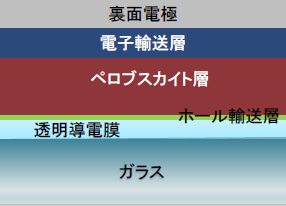

ペロブスカイト太陽電池の構造模式図(提供:(国)物質・材料研究機構)

(国)物質・材料研究機構の太陽光発電材料ユニットの韓礼元ユニット長らのグループは8月19日、太陽光の吸収範囲を長い波長側に広げ840nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)まで利用できるペロブスカイト材料を開発したと発表した。低コストで高効率の太陽電池の新たな製造法として注目される。

■長い波長側に40nm拡大

現在、ペロブスカイト材料としてヨウ化鉛メチルアンモニウム(MA3PdI3)を使った研究が多く行われているが、この材料は、吸収できる太陽光の波長領域が短い波長側に偏っているという問題があった。そこで、吸収範囲を長い波長域に拡大するため、材料のメチルアンモニウム(MA)をホルムアミジニウム(FA)に変えた材料が提案されたが、安定性に欠けていた。

さらに、MAとFAの2種類を混合した材料製作が検討されたが、これまでのところ、この2種類の混合比率や結晶温度の制御が難しいなどの課題があり、高純度のぺロブスカイト材料の作製方法は見つかっていなかった。

新たな製造方法は、まずヨウ化鉛(PbI3)とヨウ化ホルムアミジニウム(FAI)の混合溶液を基板上に塗り、130度から140度で熱処理した単一結晶膜を作る。その上にヨウ化メチルアンモニウム(MAI)の入ったイソプロパノール液を塗ってMAI層を作り、加熱して2つの層を反応させ、高純度なペロブスカイト材料を作製した。この方法で作った材料は電子寿命が長いことが確かめられた。

この材料を使った太陽電池は、長波長側の感度がこれまでより40nm分広がり、840nmまで利用可能な波長領域が伸びたことが分かった。変換効率は13%に留まったが、今後は、MAとFAの比率の調整や作製条件を最適化することで、より高い変換効率を目指すという。