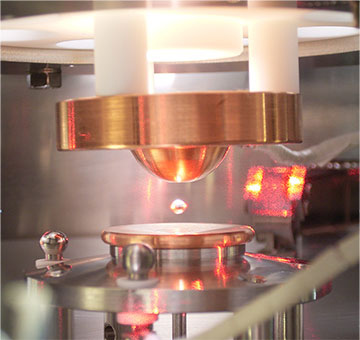

静電気により試料を浮遊させる「静電浮遊法」。帯電した試料を2枚の電極間に浮遊させるもので、標準的な電極間距離は約10mm、試料サイズは約2mm。これに高出力レーザーを照射して測定する(提供:JAXA)

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は4月20日、東京大学などとの共同研究で、宇宙実験技術である「静電浮遊法」と理化学研究所の大型放射光施設「SPring-8」を使い、溶融させた状態のホウ素の電子構造を世界で初めて測定することに成功、半導体の性質を持つことが判明したと発表した。JAXA宇宙科学研究所の岡田純平助教らと木村薫東大教授らの共同研究によるもの。米国物理学会誌のオンライン版に掲載された。

■今後の新たな材料開発に期待

元素は主に「金属」と、半導体や絶縁体の「非金属」に分けられる。周期律表では、ホウ素は両者の中間にあるもので、溶けると金属に変化するものと理論的に予想されていた。

軽くて硬いホウ素は、昔からガラス製品や研磨剤、高温超伝導材料などさまざまな製品に使われてきた身近な物質だった。さらに詳しい性質を解明し、新たなハイテク材料などに利用するには、2000度以上の超高温で溶かす必要がある。ところがあらゆる物質と反応してしまうため分離が難しかった。

JAXAは 米航空宇宙局(NASA)と共同で、静電気を使い材料を中空に浮かせ固定させる「静電浮遊法」のできる宇宙実験装置を開発した。これを使うと地上でも重力の影響をキャンセルでき、高温溶融状態のままで物質を中空に保持できる。それをSPring-8に持ち込んで、ホウ素の電子状態を観測した。

その結果、高温で溶けたホウ素の電子はほとんど動かず、原子と原子の間に拘束されていることが判明した。これは半導体の構造であり、これまで理論的に「金属」ではないかとされていたホウ素溶融体だが、予想を完全に否定する結果となった。今回の研究成果は、今後の新たな材料開発につながるものと期待される。