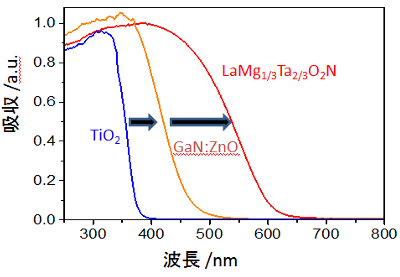

代表的な光触媒の吸収波長(提供:(独)物質・材料研究機構)

(独)物質・材料研究機構と東京大学の研究グループは1月27日、だいだい色の可視光を照射しても水を水素と酸素に分解できる新しい光触媒を開発したと発表した。これまでの光触媒は緑色よりも波長の短い光しか利用できなかったが、新触媒ではこの波長領域を広げることに成功した。クリーンエネルギーとして注目される水素を太陽光で水から作る技術の実現に道をひらくと期待している。

■太陽光による水素製造に道

開発したのは、物材機構のパン・チェンシ研究員、高田剛特別研究員と東大の堂免一成教授。研究グループはまず、長波長の光吸収に適した物質として2種類のペロブスカイト型化合物に注目、それらが固体状態で溶けあった物質「ランタン・マグネシウム・タンタル固溶体」を作った。この固溶体はマグネシウムの比率を変えることなどによって吸収する光の波長が調整できることが分かった。

比率をいろいろと変えて調べた結果、波長600nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)のだいだい色の光でも水を分解できる光触媒機能が実現できることが分かった。これまでは最長でも緑色の波長500nmの光が限界だったのに比べ、より長波長の光も利用できるようになった。

ただ、試作した触媒は、固溶体表面で水を分解して酸素と水素を発生させる反応を起こすのと同時に、すぐに再結合して水に戻ってしまう逆反応が起きるなどの問題が残った。そこで、研究グループは、この固溶体の光触媒粒子の表面を「アモルファス含水酸化物」と呼ぶ物質でコーティングする独自技術を開発した。

その結果、逆反応などを抑制することができ、定常的に水分解反応を進める光触媒の機能が発揮されることを突き止めた。いまのところ吸収した光のうち水の分解に利用できる光は0.1%未満と低いのが弱点。研究グループはその解決が「最大の課題」として、今後さらに研究に取り組む。