|

(独)産業技術総合研究所は2月14日、季節、天候、時間などに応じて戸外からの光(外光)の取り入れ量を調節できる調光ガラス用の調光ミラーデバイスを効率的に作製できる技術を開発したと発表した。この方法で作った調光ミラーは、低電圧で駆動でき、ミラー大型化への対応も期待できることから、調光ガラスの利用によるビル、電車、自動車などの省エネルギー化を促せそうだという。

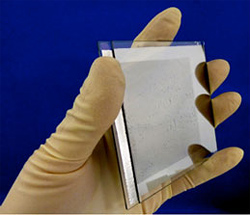

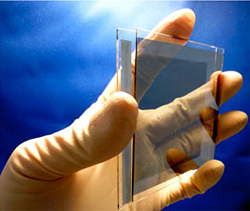

調光ミラーは、ガラスを鏡の状態と透明な状態、その中間的状態に自由に切り替えられるデバイス。希釈した水素ガスを用いて調光を行うガスクロミック方式と、電気的に水素イオンを移動させて調光を行うエレクトロクロミック方式の2種類があり、今回開発したのはエレクトロクロミック方式の技術。

調光ミラー層に水素イオンが移動するように電圧をかけると、調光ミラー層と移動してきた水素イオンとが反応して金属水素化物に変化する。金属水素化物は、透明なのでデバイスは鏡状態から透明状態へと変化。この変化は、可逆的で、かける電圧の極性を反転させると鏡状態に戻る。この切り替えによって光の透過量や反射量をコントロールできる仕組み。

産総研のチームは今回、調光ミラー層やイオン貯蔵層など各種の機能層を透明基材上に形成し、それらの透明基材を接着性電解質で貼り合せて調光ミラーデバイスを作製するという技術を開発した。接着性電解質は、基材を貼り合せる接着剤と、優れた水素イオン伝導性を示す電解質の2つの役割を担っている。この接着性電解質を塗布法により数分で形成し貼り合せることで簡便にデバイスが作れるのが特徴。製作プロセス時間の削減で生産性の向上や低コスト化が図れ、接着性電解質を用いたパッケージングで性能安定性の向上が期待できるという。

また、一枚の透明基材上に各種機能層を順次形成するという従来法で作った調光ミラーがプラス・マイナス5Vの駆動電圧を必要としたのに対し、今回の技術で作製したデバイスは同1V程度の低電圧での駆動が可能。大型化の面でも優れている。

産総研は、ガスクロミック方式の調光ミラー技術も開発しており、用途に応じて作製法を選ぶことで調光ガラスの応用範囲の拡大が期待できるとしている。

詳しくはこちら

|

|

| 調光ミラーデバイスの外観。上は鏡状態、下は透明状態(提供:産業技術総合研究所) |

|