(独)国立環境研究所は4月6日、北極圏の上空で史上最大のオゾン破壊が進行中であることが日米など15カ国の国際研究チームの解析で明らかになったと発表した。

オゾンは、3つの酸素原子からなる気体で、成層圏(高度10~50km)に主に存在し、有害な紫外線を吸収して地上の生物を守っている。ところが、1984~85年にかけ南極上空の成層圏にオゾンの少ないオゾンホールと呼ばれる空域ができていることが発見され、オゾン層破壊の防止が世界的課題となっている。

しかし、北極圏の成層圏では、これまで南極ほど顕著なオゾン破壊が起きていなかった。

国立環境研は、ドイツのアルフレッドウェーゲナー研究所が主導する北極上空のオゾン層モニタリング観測に1996年から参加、他の14カ国の研究機関と共にオゾンゾンデ(オゾンを測定する装置を搭載した気球)を上げて地表付近から高度約35kmまでのオゾン量を測ってきた。その結果、北極上空からスカンジナビア半島にかけての成層圏で、今冬から史上最大のオゾン破壊が進行中であることが分かったもの。

北極圏の成層圏のオゾン破壊が南極より少ないのは、気温が冬季でも南極より10℃位高いからといわれ、北極上空の成層圏が低温で推移した1996年、1997年、2000年、2005年には北極上空でも南極より小規模ながらオゾンホール的な状況が生じていた。

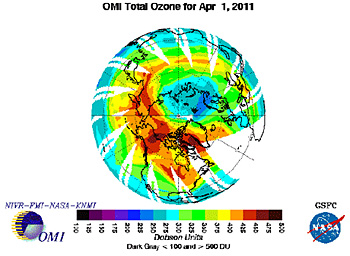

同研究所は、北極圏上空で史上最大のオゾン破壊が進行している原因を「北極圏上空で異常低温が継続しているため」とし、「WMO(世界気象機関)によると、今冬初めから3月下旬までの北極上空におけるオゾン全量の破壊量は40%に達し、これまでに観測された最大値である30%をすでに上回っている」という。 詳しくはこちら |  |

| 米国の人工衛星搭載のオゾン観測センサー「OMI」が捉えた2011年4月1日の北極上空のオゾン全量の分布(提供:国立環境研究所) |

|