012. 万博が描く未来に心ときめかせて

(CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長/CEO 山海 嘉之さん)

(2025年9月30日)

大阪・夢洲(ゆめしま)で10月13日まで開催されている2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)においてCYBERDYNE(サイバーダイン)社は、パソナグループのパビリオン「パソナネイチャーバース」の「からだゾーン」にて、「未来のわたし」と題した展示を実施。一人ひとりの多様な幸せと、真に豊かな生き方・働き方が可能になる未来社会を提案し、「こういう社会を一緒に作りませんか」と来場者に呼びかけている。

つくば市にある同社の展示・体験施設「CYBERDYNE STUDIO(サイバーダインスタジオ)」にて、山海さんに話を聞いた。

山海 嘉之(さんかい・よしゆき)さん

CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長/CEO、筑波大学システム情報系教授、内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「人協調型ロボティクス」プログラムディレクター 。

1987年筑波大学大学院修了。工学博士。筑波大学機能工学系講師、助教授、米国ベイラー医科大学客員教授、筑波大学機能工学系教授を経て、現在は筑波大学システム情報系教授、サイバニクス研究センター研究統括、未来社会工学開発研究センター/F-MIRAIセンター長。 スウェーデン王立工学アカデミー国際フェロー、日本ロボット学会フェロー、計測自動制御学会フェロー。

受賞歴は世界テクノロジー賞、エジソンアワード金賞、内閣総理大臣賞、紫綬褒章(新学術領域「サイバニクス*1」の創生と装着型サイボーグ分野の確立)など多数。

写真:CYBERDYNE STUDIO(茨城県つくば市研究学園イーアスつくば2Fにて撮影)

サイバニクスが医療と健康を変革

大阪・関西万博での展示は3つのテーマで構成される。「安心して見守られるわたし」では、心電図などの重要な生理データを常時モニターし、異常を早期発見できる小型センサー「Cyvis(サイビス)」や、微小血管の状態をリアルタイムに可視化する次世代の画像診断装置「Acoustic X(アコースティックエックス)」などを紹介。これらが人の健康状態を高いレベルで見守り、安心して過ごせる日々を実現してくれる。

「身体機能が改善・再生するわたし」で紹介される「HAL(ハル)」は、加齢や病気、事故などで低下した身体機能を補助・回復させる、世界初の装着型サイボーグ*2だ。人が動こうとするとき、脳は神経を介して筋肉へ信号を送る。HALはこの信号を皮膚の表面から読み取り、装着者の意思に沿った動作を実行、まるで自分で動かしているかのように自然に手足が動く。また、動いたという感覚が脳にフィードバックされ、神経系の機能回復が促される。

「マスター・リモートシステム」は、離れた場所にいるロボットが「空間を超えたもう一人のわたし」になる技術だ。利用者はロボットの目を通してものを見たり、ロボットの体を自分の体のように動かしたりできる。

これらの最先端技術が提案するのは、人とロボットやAIが協調することで身体能力が拡張され、場所や空間に縛られない働き方や生き方を実現し、誰もが生涯にわたって活躍できる未来社会だ。

「人・AIロボット・情報系を融合複合したサイバニクス技術では、人間とテクノロジーが真に一体化し、より親和性をもって人を助けることができる。この技術を駆使して個人や社会の諸問題を解決し、世代を超えたあらゆる人々の自立度・自由度が拡張される、安心・安全な社会を実現したい。」と山海さんは語る。

科学者への歩みを始めた幼少期

山海さんは1958年生まれ。9歳ごろ、風邪で学校を休んでいたとき母親が買ってきてくれた中の一冊に、アイザック・アシモフのSF短編集『われはロボット』があり、これを読んだことが科学の領域に足を踏み出すきっかけとなった。

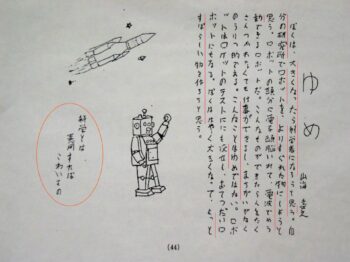

1970年、11歳のとき大阪万博が開幕し、アメリカ館の月の石を長い行列の末に見たことは鮮明に覚えているという。同時期、小学校の文集に載せた「ゆめ」という文章では、「大きくなったらさまざまなテクノロジーを創り出す科学者になり、AIを搭載したロボットで人々の仕事や暮らしを助けたい。」との思いを綴り、その具現化のための行動も始めていた。

「小学4年生から中学3年生まで毎日6~7時間、興味のあった科学実験に思う存分没頭した。子供だから疲れて倒れて寝るまでやる。これが毎日の遊びで実に楽しい日々だった。」

ラジオやトランシーバーの製作、多段ロケットの燃焼実験、レーザーの研究に向けてルビー結晶の製造にも挑戦した。電子回路やエレクトロニクスは真空管の時代からスタートし、トランジスタ、IC、超LSIまで技術の進歩を追いかけた。これら独学で習得した知識や発想力が、大学や大学院でも威力を発揮してくれた。

電流を通したカエルの足が動くという有名なガルバーニの実験にも、自作の電子発振器で挑戦し、特定の周波数で強い反応があることを発見した。後に、機能的電気刺激(麻痺した手足などを電気刺激によって動かす治療法)の研究に携わったときは、「これ、小学校のときにやったのと変わらないな。」との思いが浮かんだという。

3つの万博が人生の節目節目に

つくば科学万博が開催された1985年、山海さんは筑波大学大学院でロボットや医療工学の研究を進めていた。万博会場へも研究室の仲間と毎週のように通い、最先端のロボットなどに目を奪われ、そこで得た驚きやワクワク感が新しい領域を開拓するための原動力にもなった。

1987年に新学術領域「サイバニクス」を確立するとともに、同領域での産業創出と人材育成にも着手し、1991年にHALを構想。2004年にサイバーダインを創業し、翌2005年の愛知万博では、形になり始めたばかりのHALのプロトタイプを発表。これは従来のロボットの概念を大きく変えた。

「過去の3つの万博が、ちょうど人生の節目節目に重なっていたのは幸運だった。それぞれの万博が描く未来に心をときめかせ、その後の人生に大きな役割を果たした。今回の大阪・関西万博でも展示を通じて、次世代のチャレンジャーである若い人たちにワクワクする気持ちを持ってもらえたら嬉しい。」

バックキャスティングで理想の未来へ

山海さんから若者たちへのメッセージは「未来を切り拓く挑戦者であれ。」そこでカギとなるのがバックキャスティング(逆算)の考え方だ。

「目の前に見えている課題の解決に取り組むだけでは、いつまで経っても自分が望む未来には到達できない。まず『こういう自分でありたい』という未来の姿を思い描いて、そこから今の自分を振り返り、間に立ちふさがる課題を明確化していけば、目指す未来へおのずと近づいていける。」

この考え方は新たな社会を創り上げていくにも有効。まず人や社会のための出口イメージを描き、バックキャストしながら社会課題を解決に導く。

「私の場合、新領域開拓への情熱の源泉となったのは、何よりも人や社会に喜んでもらいたいという思い。取り組みを進める過程では、探究と発見が常に繰り返され、そこから生まれるワクワク感が、やりがいや生きがいにつながっている。」

山海さんの歩みはバックキャスティングそのもの。小学校の文集に書いた「ゆめ」がサイバーダインやHALなどに結実し、現在も当時描いたシナリオの上で活動を続けている。

インタビュー動画(2025年9月30日に作成・掲載したものです。(YouTube動画))

【語彙説明】

サイバニクス*1

「人・AIロボット・情報系を融合複合した技術」。サイバネティクス(人工頭脳学)、メカトロニクス(機械・電子工学)、インフォマティクス(情報学)を中心に、脳・神経科学、行動科学、ロボット工学、情報技術(IT)、人工知能、システム統合技術、生理学、心理学、哲学、倫理、法律、経営などの異分野を融合複合した新領域。

サイボーグ*2

人と機械の融合技術。生命体(人)と自動制御技術(ロボット、情報)を合わせたもの。

【関連リンク】

・CYBERDYNE株式会社

・大阪・関西万博 パソナグループパビリオン PASONA NATUREVERSE(パソナネイチャーバース)

池田 充雄(いけだ・みちお)

ライター、1962年生。つくば市内の研究機関を長年取材、一般人の視点に立った、読みやすく分かりやすいサイエンス記事を心掛けている。