011. 空飛ぶクルマを社会の一員とするために(建築研究所 宮内 博之さん)

(2025年4月15日)

飛行機に次ぐ100年ぶりの新しい乗り物と言われ、今年4月から始まる大阪・関西万博でも運行が予定される”空飛ぶクルマ”。近い将来の社会導入を視野に入れ、つくばでも建築研究所と産業技術総合研究所などが共同研究を進めている。「実際に空飛ぶクルマの商業利用が始まればさまざまな価値を生み出すが、社会的課題も少なからずあると思う。その解消に向けて可能な範囲で環境整備を進めていきたい。」と宮内さんは話す。

宮内 博之(みやうち・ひろゆき)さん

茨城県日立市出身、1972年生まれ。”自らの思考を鍛え、社会のニーズに応えるための新しい発見やアプローチを考えること”が日々の目標。

1996年 東京都立大学工学部卒業、2003年 東京工業大学大学院 博士(工学)取得、 1999~2007年 東京工業大学 建築物理研究センター 助手~助教、 2006年 カナダ国立研究機構(NRC) 客員研究員、 2008~2013年 韓国・忠南大学校 建築工学科 助教授・副教授、 2014年4月 独立行政法人 建築研究所 主任研究員、 2022年4月~ 国立研究開発法人 建築研究所 上席研究員、 2017年9月~ 一般社団法人 日本建築ドローン協会(JADA)設立 副会長、 2021年5月~ 東京理科大理工学部建築学科 客員教授、 2023年4月~ お茶の水女子大学共創工学部(2024年度開設) 客員教授

写真は宮内さんと、公開実験に使われた空飛ぶクルマEhan216-S

都市や建築への様々な状況を想定する

”空飛ぶクルマ”は「日常生活における自由な空の移動」という新たな価値を提供するとされる。必ずしも地上を走る能力を備えているわけではなく、クルマのように人々の生活に欠かせない存在となることを目指してこう呼ばれている。日本における空飛ぶクルマの定義は、国土交通省によれば明確なものはないが「電動」「自動(操縦)」「垂直離着陸」が一つのイメージだという。

宮内さんらが実験に使っているドローンタイプはこれらの条件を満たし、乗降に広い場所を取らないといった利点があることから、災害時の救急搬送はもちろん、都市部ではエアタクシーなどとして、離島や山間部では船や自動車よりも手軽で効率的な移動手段として、活用が期待されている。

導入には国も積極的に後押しをする。人やものの移動の迅速性と利便性を向上させるとともに、世界の市場で稼げる新たな産業になり得ると、経済産業省は2018年に「空の移動革命に向けた官民協議会」を設立。2022年3月に出したロードマップによると、2020年代後半には商用運行の拡大と自家用運行の開始、2030年代以降には都市圏交通や地方都市間交通への利用拡大を見込んでいる。

図1. 研究で目指している空飛ぶクルマ活用 ©建築研究所

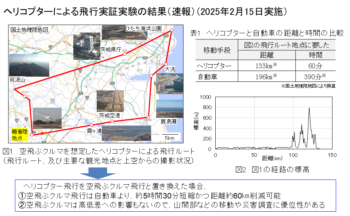

図2. 空飛ぶクルマ活用による人の移動のメリット(ヘリコプター飛行から考察)©建築研究所

宮内さんらの研究は、空飛ぶクルマを都市空間や建物へ安全にアクセスさせるために、都市計画や建築物の設計にも密接関わっている。「例えば、建物の屋上をバーティポート(垂直離着陸場)として利用する案もあるが、その場合、建築の視点からはどのような課題があるのか。まず考えられるのは離着陸時の風や音の影響、振動、耐震性、防耐火性など。また屋上がメインエントランスになることで、建物の資産価値にも変化が生じるかもしれない。そうした様々な状況について、優先順位を付けながら検討していきたい。」

特に重要なのが社会的受容性だという。空飛ぶクルマが最終的に目指すのは、個人の日常的な移動に手軽に使われることだが、果たして一般市民に敬遠されず利用してもらえるのか。また空飛ぶクルマが家々の上空を飛んだり、建物の屋上に離着陸したりすることを拒否反応なく受け入れてもらえるのか。

「そのために、ヒアリングや海外の事例調査といった情報収集・発信および、実証実験なども積極的に進めていく。空飛ぶクルマがどのように飛ぶかなどを実際に見てもらい、人々に直観的、感覚的に知ってもらう機会も増やしていきたい。」

2025年2月18日、つくば市上境のつくばヘリポートで行われた”空飛ぶクルマ”公開実験の様子(YouTube動画)。

0を1にする未開拓分野を探して

「今は技術がどんどん高度化・分散化しており、その中でできるのは既存のものをベースにした応用展開だけ。そこでは自分の存在意義が感じられない。2008年に韓国へ活動拠点を移したのをきっかけに、それまでの自分の研究業績を全部リセットし、もうこれ以上マイナスはないという状況から、何か新しい領域を創りたい。」現在の研究にたどり着くまで、宮内さんはこんな風に考えていたという。

2014年に帰国し建築研究所へ入所。当時報道などで話題になっていたドローンに着目し、これを建築の点検調査に活用できないかと考えた。

「従来、建築物の外壁劣化の調査にはハンマーによる打診が用いられており、ゴンドラやロープワークなどでの高所作業が必要だった。それに代わる方法としてドローンによる赤外線撮影が出来るのではないか。」

2016年には日本建築学会内に無人航空機のワーキンググループを設置。翌年、日本建築ドローン協会(JADA)を設立し、運用方法の開発や点検調査の精度向上などに取り組んだ。

その結果、建築基準法の定める建築物の定期点検、いわゆる「12条点検」において2022年4月から、ドローン等の無人航空機による赤外線調査が使用可能になった。

研究を通じて人々を笑顔に

宮内さんの今の主な研究分野は空飛ぶクルマのほか、ドローン、四足歩行ロボットの3つ。特に四足歩行ロボットは災害現場の被災状況の調査や、夜間の自動巡回などへの活用を目的とする。

「空飛ぶクルマやドローンは基本的に無人技術。それに対し四足歩行ロボットは、より人に近いところでも使える技術。犬のような形なので親近感がわき、人の心に訴える要素を持っている。このため人と共生し、人を守るといった展開にも可能性があると考えている。」

宮内さんの興味は学術的な追求よりもむしろ、研究成果をいかに社会に生かすかにある。

空飛ぶクルマについてもこの技術が近い将来、いかに人々の生活に取り入れられ、多くの人を笑顔にするかという点に生きがいを感じているという。

【関連リンク】

・つくばちびっ子博士事業における施設一般(YouTube):建築研究所紹介動画2024―建研(けんけん)ってどんなところ?

池田 充雄(いけだ・みちお)

ライター、1962年生。つくば市内の研究機関を長年取材、一般人の視点に立った、読みやすく分かりやすいサイエンス記事を心掛けている。