農地に残る稲の刈り株はバイオ燃料の原料になりうる

(2025年11月15日)

世界各地で地球温暖化の影響が顕在化(けんざいか)しており、温暖化の原因となる温室効果ガスの二酸化炭素の大気中濃度を抑えていかなければなりません。ただし、今ある便利な生活は二酸化炭素を排出する化石燃料の使用で成り立っていて、省エネルギーに取り組むにしても、二酸化炭素の排出を完全になくすことは困難です。そのため大気中から二酸化炭素を回収する直接空気捕集(DAC=Direct Air Capture)への期待が高まっていますが、大気中から吸収した二酸化炭素を材料に光合成を行って成長する農作物は、それ自体、DACの働きを持っていると言えるでしょう。

農業によるDACの効果を高めるには、収穫された農作物を利用するだけでなく、茎や根といった食べられない部分(非可食部位)の活用も求められます。非可食部位に含まれる糖を原料にバイオ燃料を生産し、化石燃料の代わりに使えば、大気中の二酸化炭素の増加を抑えられますが、バイオ燃料の利用が進んでいるアメリカに比べ、日本は個々の農家の経営規模が小さい上、国土に占める農地の割合も低く、非可食部位を効率的に集めにくいという事情がありました。そこで農研機構の研究グループは稲作で収穫後に農地に残る刈り株に注目しました(図1)。

(画像提供:農研機構)

刈り株は大部分が地下に埋もれているため、これまでバイオ燃料の原料に利用しようという発想はなく、研究グループは水稲品種「北陸193号」を対象に、刈り株がバイオ燃料の原料として有用であるかを評価する研究に取り組みました。

北陸193号は水稲の中でも大きく育つ品種で、バイオ燃料の原料として適しています。その北陸193号を栽培し、収穫できるまで育てた稲を根から掘り起こし、地面から15cmのところで分けて上部の「葉茎」と刈り株を回収。さらに刈り株は水洗いして土を落とした後、地面より上の「地際部」、地面より下で根を除いた、茎が分かれ出た「分げつ基部」、そして「根部」に分け、バイオ燃料の原料となる糖の回収を想定し、それぞれに含まれる糖などの成分の含有率を調べました。

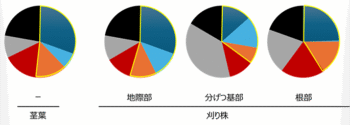

その結果、グルカン、キシランといった糖の合計(図の黄色線で囲った部分)は「茎葉」、「地際部」で50%を超えた一方、「分げつ基部」、「根部」では35%~40%に留まりました。それでも刈り株全体の糖は「茎葉」が持つ糖の61.8%になることが明らかになりました(図2)。

■ : グルカン(澱粉以外)、■ : グルカン(澱粉)、■ : キシラン、■ : リグニン、■ : 灰分、

■ : その他。黄色い扇形内部分は主要な糖画分(グルカンおよびキシラン)。

稲の非可食部位を茎葉と、刈り株の地際部、分げつ基部、根部の4つに分けて、それぞれの主要成分の含有量を調べた。黄色線で囲む部分を糖を示しており、茎葉と地際部は50%以上が糖であり、分げつ基部、根部は35~40%が糖であることが明らかになった。 (提供:農研機構)

国内では811万トンの稲わらが生じており、糖の含有率を51.7%と仮定し、刈り株の糖含有率が茎葉の61.8%であるという研究成果から単純計算すると、国内の刈り株中に200万トンを超える糖が埋もれていると見積もられます。これを世界中で行われている稲作に置き換えると、刈り株中の糖の埋蔵量は1.6億トンを超えることになります。

こうした糖類を活用すれば大量のバイオ燃料が生産できると期待されますが、従来、刈り株は地力の維持、向上を目的に土壌に漉き込まれていました。その一方で刈り株の漉き込みは二酸化炭素以上に温室効果を持つメタンを発生させる原因になるとの指摘もあり、今後は刈り株を回収することによる環境への影響を明らかにしつつ、農地に残る未利用資源を活用していくことが期待されます。

【参考】

■農業・食品産業技術総合研究機構プレスリリース

稲の刈り株からも糖回収!- ほ場に埋もれる糖質資源のアップサイクルへ –

■論文

Availability of Carbohydrates in the Root Stubble of a High-Yielding Rice Cultivar, “Hokuriku 193”

斉藤 勝司(さいとう かつじ)

サイエンスライター。大阪府出身。東京水産大学(現東京海洋大学)卒業。最先端科学技術、次世代医療、環境問題などを取材し、科学雑誌を中心に紹介している。