負担の少ない診断技術の実現に期待! 息を手掛かりに肝臓の異変を調べる

(2025年10月22日)

私たちが吐く息には、体内で起きる代謝で生じる揮発性有機化合物(volatile organic compounds=VOCs)が1,000種類以上含まれています。これらは血液や尿と同じように、いかなる代謝が起こっているかを示すもので、VOCsを調べることで病気に関わる代謝を検知できれば、負担の少ない病気の診断が実現することでしょう。

そこで京都大学大学院医学研究科附属がん免疫総合研究センターの研究グループは、慶應義塾大学、公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院と共同で、呼気に含まれるVOCsを手掛かりにフェロトーシスと呼ばれる細胞死を診断する技術の研究に取り組みました。

細胞膜中の脂肪酸は鉄や活性酸素の作用を受け、細胞が壊れる酸化が起こることがあります。これが進行するとフェロトーシスが起こり、肝臓、心臓、腎臓などの様々な病気の原因となることが知られていますが、フェロトーシスが起こっているかどうかを把握するには、これまで肝臓の一部を取り出す体への負担が大きな検査が必要でした。

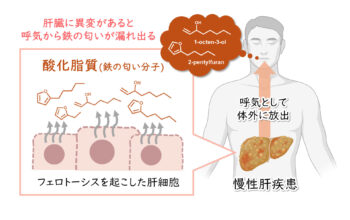

その一方で細胞膜中の脂肪酸が酸化すると揮発性酸化脂質(volatile oxidized lipids=VOLs)が生じ、VOLsは細胞から出た後、血液を経て、最終的に呼気とともに排出されます。呼気中のVOLsを測定できれば、大きな負担を伴う検査をせずともフェロトーシスが進行しているかどうかを診断できるはず。しかし、フェロトーシスでどんなVOLsが発生するのか不明な上、呼気中の微量のVOLsを精密に測定する技術は存在せず、呼気を手掛かりにした病気診断の研究はほとんど進んでいませんでした。

研究グループは質量分析計を用いて呼気中の揮発性分子を網羅的に測定できる「oxidative volatolomics」という新しい技術を独自に開発。フェロトーシスが進行した際に細胞から放出される揮発性分子を解析したところ、1-octen-3-olと2-pentylfuranという2つの分子を発見しました。これらは出血した時や金属に触れた時に感じられる独特の「鉄の匂い」の素となる分子で、フェロトーシスが進行すると呼気中で増加することが確かめられました。

さらに急性肝不全や慢性肝臓病のモデルマウスの肝臓や呼気中で、これらの2分子が増えることも明らかになり、研究グループを臨床応用する研究に取り組みました。健常者と肝臓病(代謝異常関連脂肪性肝疾患(MASLD)、肝硬変)の患者の呼気を比較した結果、患者の呼気中に1-octen-3-olと2-pentylfuranが多く含まれていることが分かったのです。特に2-pentylfuranは肝臓の機能を示す血液検査の数値を関連していて、肝臓の一部を取り出して調べた酸化脂質の数値と一致していました(図)。

この結果は呼気中の分子が肝臓細胞における脂質の酸化を正しく反映していて、これまで負担の大きな検査でしか得られなかった情報を、呼気という採取時の負担の少ないサンプルで得られる可能性を示しています。研究グループは継続して研究に取り組み、呼気を利用してフェロトーシスに関連する病気を早期に発見したり、病気の進行を調べたりする検査技術の実現を目指しています。

【参考】

■京都大学プレスリリース

息から病気を検知する―鉄の匂いが教える肝臓の異変―

■論文

Monitoring ferroptosis in vivo: Iron-driven volatile oxidized lipids as breath biomarkers

斉藤 勝司(さいとう かつじ)

サイエンスライター。大阪府出身。東京水産大学(現東京海洋大学)卒業。最先端科学技術、次世代医療、環境問題などを取材し、科学雑誌を中心に紹介している。