生活を測って防災しよう (2025年9月1日)

(2025年9月01日)

9月1日は「防災の日」、そして9月1日前後の1週間は「防災週間」です。「防災の日」、「防災週間」は、大正12年(1923年)9月1日に関東地震が発生したこと、古くからこの時期に災害に至るような台風が日本へ上陸してきたことから、過去の災害を忘れないように定められました。

大きな地震が発生したり台風が来たりした時には、電気や水道が止まったり、お店から品物がなくなったりします。そんな時にあわてないために、ふだんから備えをしておくことが大切です。

各家庭などでの備蓄(びちく)は、通常の災害では3日分、大規模な災害では7日分が望ましいとされています。

この3日というのは、災害発生から最初の3日間は、主に人命救助が優先され、物資の救援(きゅうえん)などは困難となることからです。一方、大規模災害を想定した7日は、地震や台風により、道路をはじめとするライフラインがこわれたりすると、それらを仮復旧して物資を運ぶことができるようになるまでに1週間程度かかることから設定された日数です。

多くの方は、備蓄というと、水や食料品を思いうかべるのではないでしょうか。

水は、飲用や調理用などで一人あたり1日約3リットルが必要とされています。7日分では21リットルとなり、通常の2リットルのペットボトルで約10本分になります。

水が不足すると体調が悪くなり、命に関わることもあります。可能な限り、各家庭での備蓄をしてください。

また、食料は、1日3食の食事回数で7日分を備蓄すると、21食分になります。5人家族なら105食分となり、なかなかハードルの高い数字のように思えます。

しかし、日々の生活に目を向けてみると、家には冷蔵庫があり、さまざまな食材などが入っていて何食分かの食事を用意することができるはずです。また、冷蔵庫の冷とう室には、簡単な調理で食べることができる冷とう食品があり、冷蔵庫以外にもインスタントラーメンやカンヅメ、チョコレートやビスケットなどがあると思います。

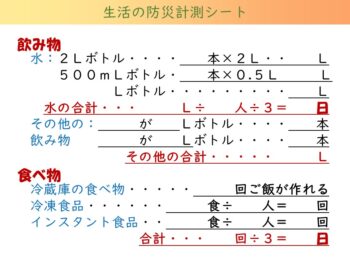

これらの食材・食品を最初に示したシートのように書き出してみると、備蓄を特に意識していなくても食事を何食分用意できるかがわかます。その上で、用意すべき備蓄量が分かります。

生活を測り、食料品がどの程度あるのかを知るだけでも防災と言えます。さらに、生活を測ってみるだけで、もしもの時の安心感は大きく変わります。

なお、冷凍食品やインスタントラーメンなどは多少の調理が必要ですが、災害時は、電気やガスが使えない可能性が高いです。そのため、カセットコンロなども備えておくと役立ちます。

さて、ここまで、水や食料品の備蓄についてお話ししましたが、同じくらい大事なのがトイレです。

みなさんは、1日にトイレには何回くらい入っているか考えたことがありますか?

健康な成人の場合、1日に5~7回程度トイレに入っており、食事の回数より多いです。すなわち、災害が発生した時には、ほとんどの場合、食べることを考える前にトイレのことを考える必要があります。

しかし、トイレの回数は、個人差が大きいので、災害用の簡易トイレ(し尿凝固剤(しにょうぎょうこざい))の備蓄量を考えるためには、自分が1日に何回程度トイレに入っているか測って知る必要があります。

さらに、トイレに入るとトイレットペーパーを使いますが、1度のトイレで、どのくらいの長さのトイレットペーパーを使っているか、考えたことはありますか?

これも個人差があるので、ぜひ測ってみてください。

しかし、トイレに入る度に使用するトイレットペーパーを定規で測るのは大変です。では、どのように測れば、1回分のトイレットペーパーの長さを知ることができるでしょうか? 例えば、1本のトイレットペーパーを使い切るまでのトイレの回数を数えれば、1本のトイレットペーパーの長さ(通常のものは25m)を回数で割ることで1回あたりに使用している長さを知ることができます。

このように「生活を測ること」から、防災は始まります。

ふだんの暮らしを測り、できるところから無理なく備えてみましょう。

長屋 和宏(ながや かずひろ)

国土交通省 国土技術政策総合研究所(国総研)企画課 主任研究官

(つくば科学教育マイスター)

私たちの生活を支える道路や橋などの土木インフラの大切さを知ってもらうために、出前講座などを通じて国総研の活動を分かりやすく発信しています。

特に防災分野では、小中学生の皆さんと一緒に、さまざまな視点で勉強しています。