字の「うまさ」をエントロピーで可視化した

(2025年7月07日)

字を書くのがへたで悩んでいる人も多いことでしょう。字のうまさは、いったいどこで決まるのでしょうか。

金城大学経済学部の村上 宏樹 助教と中京大学スポーツ科学部 山田 憲政 教授の研究グループは情報理論の「エントロピー」という概念を用いて、字を書くときの筆跡の揺れを定量化。字がじょうずに書けるようになっていく過程のエントロピーの変化量を調べ、可視化することに成功しました。

エントロピーというのは情報理論で定義される乱雑さの指標で、筆記運動をしたさいに観測されるデータの確率分布から計算されます。この値が大きくなるほど、筆跡のぶれが大きいということになります。うまい字とはぶれが少なく、エントロピーの値の小さい字ということになります。

研究グループは、実験参加者に、実験装置に映っている、鏡像の星形図形をなぞってもらいました。そのとき、お手本の筆跡からどれくらいずれているかをヒストグラム(値の大きさを可視化して表したもの)で表示し、筆跡の乱雑さをエントロピーで定量化しました。このとき、ペンを持った手の上には黒いカバーがかぶせてあり、参加者には自分の手の動きが見えないようになっています。

実験参加者が鏡に映ったお手本の星型図形をペンでなぞっているところ。©中京大学

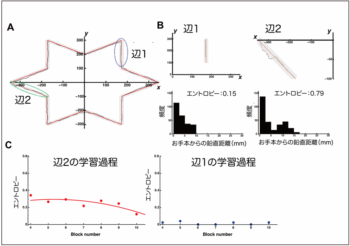

実験の結果、星形図形の縦の線と横の線では、ばらつきが少なかったものの、斜めの線をなぞる場合はばらつきが大きいことがわかりました。

これは、お手本が鏡像反転となっているので、左右の方向に関しては通常の感覚と変わらずに脳で情報処理できるのに対し、前後の動きが逆方向に見えるためです。そのため、斜めの線をなぞるときは脳が錯誤しやすく、ばらつきが大きくなってしまいます。

研究グループは、実験参加者にこの図形を100回なぞってもらい、筆跡の座標データを高精度なデジタルデータとして取得しエントロピー指標として定量化することで、うまくなぞれるようになる過程(字がうまくなってゆく過程)を可視化することに成功しました。

A: 全体の筆跡の代表例を表示。辺1(非干渉部)は反転後でも容易に書けるが、辺2(干渉部)は 混乱を生じやすく、難易度が高くなる。 B: 辺1と辺2の筆跡を拡大し、赤線の“お手本”からの距離の分布をヒストグラムで表現。筆跡の乱雑さをエントロピーとして定量化した。 C: 10試技ごとのブロックに分け、各辺のエントロピー変化を追跡。干渉部では学習初期にエントロピー値が高く、ばらつきが大きかったものの、反復練習により安定性が向上 し、エントロピーは徐々に減少した。 ©中京大学

このエントロピー解析手法は、筆跡の上達だけでなく、スポーツやリハビリなど運動に関する学習やロボティクス分野などにおいて、より深い理解につながるのではないかと考えられています。

【参考】

■中京大学プレスリリース

世界初!筆跡の「うまさ」を数値化-うまくなる過程をエントロピーで可視化-

サイエンスライター・白鳥 敬(しらとり けい)

1953年生まれ。科学技術分野のライター。月刊「子供の科学」等に毎号執筆。

科学者と文系の普通の人たちをつなぐ仕事をしたいと考えています。