人間には聴こえない超高周波を含む音が、自律神経の調節機能を高めることを発見

(2025年9月18日)

暑い時には汗を流して体温の上昇を抑え、寒い時に血流を抑えて体温を維持するといったように、私たちの身体には環境の変化に応じて身体を最適な状態に保つ仕組みが備わっています。その仕組みの一つが、活動的な時に働く交感神経と、リラックス時に働く副交感神経で成り立つ自律神経系なのですが、この仕組みが十分に働かなくなると自律神経失調症をはじめ、様々な病気になることが知られています。

そのため自律神経に作用する薬が開発されていますが、従来の薬は交感神経、副交感神経のいずれかの活動を常に高めるか、常に抑えるかの決まった方向の効果しかありませんでした。これでは環境変化に応じて身体を最適な状態を保つ自律神経の機能を改善することは難しいでしょう。

こうした問題意識の下、国立精神・神経医療研究センターの研究グループは、私たちを取り巻く環境中の情報を活用して病気の予防や治療を行う「情報医療」を提案しており、その実現に向けた研究に取り組んできました。すでに人間が聴き取れる限界の20kHz(キロヘルツ)よりも高い100kHz以上の超高周波が自然の環境音に豊富に含まれることを確認し、そうした超高周波を含む音に人間の免疫力を高める効果があることなどを明らかにしてきました。

そして研究グループは20kHz以上の超高周波を含む音が自律神経にいかなる効果をもたらすのかを明らかにする実験を行いました。健康な被験者40人に協力してもらい、(1)「適度な集中と緊張が求められる課題に取り組んでもらう」、(2)「できるだけリラックスしてもらう」の2つの状況の下、 (a)「超高周波を豊富に含む自然環境音(Full-Range Sound:FRS)」、(b)「FRSから20kHz以上の超高周波を除外した音(High-Cut Sound:HCS)」、(c)「意図的に音を流さず、その場の環境騒音のみ(暗騒音)」という3つの異なる音を聴いている時の交感神経、副交感神経の活動を測定しました。また、自律神経系の働きは年齢とともに低下するため、被験者を低年齢群(21~48歳)と高年齢群(49~66歳)に分けて別々に解析しました。

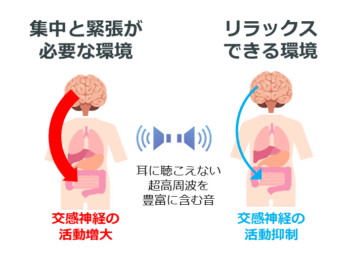

その結果、集中と緊張が求められる状況では、高周波を含むFRSを聴いている時と、超高周波を取り除いたHCSを聴いている時を比較すると、高年齢群で交感神経、副交感神経の両方が活性化されることが示されました。一方、リラックスする状況でも高齢者群でのみ、HCSを聞いている時に比べ、FRSを聞いている時に交感神経の活動が抑制されることが確かめられましたが、これらの高齢者群に見られた効果は低年齢群では認められませんでした。

超高周波を取り除いただけで、人間の聴覚ではFRSとHCSの違いを認識することはできません。それでも高齢者群に限られはするものの、集中と緊張が求められる場面で交感神経、副交感神経の両方の活動を高め、リラックスする場面で交感神経の活動が抑えられたのです。超高周波の音は状況に応じて自律神経系の調節機能を高めていると言え、研究グループが提唱する「情報医療」に役立てられると期待されています。

【参考】

■国立精神・神経医療研究センター プレスリリース

人間の耳に聴こえない超高周波を豊富に含む音が自律神経の調節機能を高めることを発見 〜自律神経障害に対する「情報医療」の開発に期待〜

■論文『Scientific Reports』

Enhancing the regulatory function of the autonomic nervous system using sounds with inaudible high-frequency components

斉藤 勝司(さいとう かつじ)

サイエンスライター。大阪府出身。東京水産大学(現東京海洋大学)卒業。最先端科学技術、次世代医療、環境問題などを取材し、科学雑誌を中心に紹介している。