ノートをとらない人は国語の学力が低い?

(2025年10月01日)

スマートフォンやタブレットなどの電子機器が日常的に使われるようになった今、「読む力」と「書く力」の関係は変わってきているのでしょうか。

一般社団法人 応用脳科学コンソーシアムは、東京大学 大学院総合文化研究科 酒井 邦嘉 教授らの研究グループと共同で、大学生の筆記と読書の関係を調べました。その結果、よく読み、よく筆記をする人は、国語の読解力が高いことがわかりました。

©東京大学 大学院総合文化研究科 酒井研究室

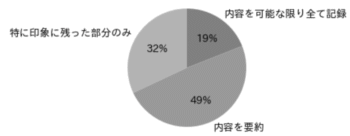

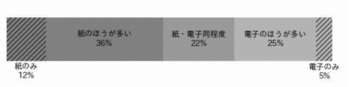

研究グループは、全国の18-29歳の大学生・院生等、1,062名を対象として、「書字と読書における使用メディアについてのアンケート」調査を行いました。書くことについては、大学の講義の筆記記録、スケジュール帳の記録について、紙媒体・電子媒体別に調べました。また、読むことについては、本・新聞・雑誌ごとに読書時間を調べ、同時に日常的なメモや、ブログ・SNS・日記等を含めて、読む行為との関連を調べました。

調査結果は、講義でノートをとらない人が全体の10%、日常的な予定を紙または電子機器に記入しない人が24%、本・雑誌・新聞を読まない人が20%となっていました。また、日常生活で、本・新聞・雑誌(SNSを除く)をよく読む人は、書くことが多く、また書くことが多い人は読むことも多いことがわかったといいます。ただ、紙の本を読む人でも1日あたりわずか40分程度ということで、研究グループは、大学生の読書にしては物足りないと分析しています。また、SNSでの読書時間は1日あたり60分でした。

大学の講義内容を記録する人としない人では、記録する人の方が国語の成績がよいこと、普段から文字をよく読む人は、まったく読まない人よりも国語の成績がいいこともわかりました。研究グループは、書くことと読むことの間には累積効果(関連しあうことで効果が高まること)があると考えています。

今回の研究で、本・新聞などをたくさん読むこと、また電子機器だけで文字を入力するのではなく、手で文字を書くことの重要さがわかったといえるのではないでしょうか。

図3. 大学等の講義内容を記録する人と記録しない人における、国語問題の正答率。破線は偶然の水準(チャンスレベル)を示す。

©東京大学 大学院総合文化研究科 酒井研究室

【参考】

■一般社団法人応用脳科学コンソーシアム プレスリリース

デジタル時代の学生に対し読み書きの実態を調査 ~「書く」ことと「読む」ことの累積効果が明らかに~

サイエンスライター・白鳥 敬(しらとり けい)

1953年生まれ。科学技術分野のライター。月刊「子供の科学」等に毎号執筆。

科学者と文系の普通の人たちをつなぐ仕事をしたいと考えています。