ガラガラ声の程度を測る

(2025年8月01日)

風邪をひいたり、カラオケで歌いすぎたりして声がガラガラになることがあります。場合によっては何らかの病気が原因で声が荒れている場合もあります。このガラガラ声は、病院にかかっても医師の主観的な印象で判断されることが多かったのですが、このたびガラガラ声の程度を自動的に定量化し、その度合いを客観的に判断してくれる音響モデルが開発されました。

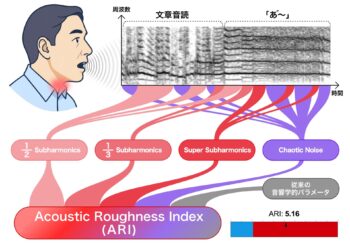

大阪大学大学院医学系研究科の北山 一樹さん(博士課程)、細川 清人 講師、猪原 秀典 教授(耳鼻咽喉科・頭頸部外科学)らの研究グループは、ガラガラ声の度合を知るために、ARI(Acoustic Roughness Ibdex)という指標を開発しました。

今回の研究では、同グループがこれまでに開発したSFEEDS(Spectral-Based Fundamental frequency Estimator Emphasized by Domination and Sequence)という声の波形の基本周波数を正確にみつけるツールと組み合わせて、サブハーモニクスの種類と量を自動で判定するプログラムを作りました。基本周波数とは、人の声のうち最も低い周期的な成分の周波数のことです。声の高さは、声帯が1秒間に何回振動するかで表し、男性の場合は100~150Hz(ヘルツ)、女性の場合は200~250Hzとされています。また、サブハーモニクスとは、音声の基本周波数の2分の1や3分の1といった整数分の1の周波数成分のことで、声帯の振動が不規則になったときに現れやすく、これがガラガラ声に聞こえる原因となります。

ARIは文章を読む声と「あ~」という声のデータを組み合わせて、ガラガラ声を1から10までの指標として提示します。スコアが2.09以上がざらつきがある声、2.09未満が滑らかな声と判断できるそうです。

これまで医師の主観的な判断で行っていた声の荒れを数値で定量化できることで、喉の病気の診断や治療に役立っていくと期待されています。

なお、ARIのプログラムは、インターネットで公開されており、医療機関をはじめ、誰でも使うことができます。今後は日本語以外の声や感情のこもった声・歌などにも応用していけるように研究を続けていきたいそうです。

■大阪大学プレスリリース

客観的にガラガラ声を評価できる新指標

ガラガラ声の程度を自動的に定量化する音響モデル「ARI」を開発!

声がれの診断精度向上、リモート診療への応用へ

サイエンスライター・白鳥 敬(しらとり けい)

1953年生まれ。科学技術分野のライター。月刊「子供の科学」等に毎号執筆。

科学者と文系の普通の人たちをつなぐ仕事をしたいと考えています。