アメリシウムを用いた100年以上発電する小型電源

(2025年5月01日)

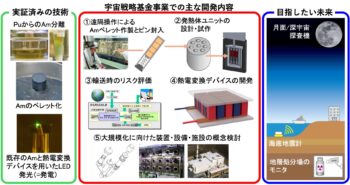

放射性同位元素の崩壊熱(放射性物質が放射線を出して他の元素に変わるときに出る熱)を利用して熱電変換デバイス(温度差によって発電する半導体素子)で発電する超長寿命電源が、日本原子力研究開発機構(原研)と産業技術総合研究所(産総研)によって開発され、令和11年のプロトタイプ完成を目指して動き始めました。この技術は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が公募している宇宙戦略基金事業の一つとなるものです。

放射性同位元素の崩壊熱を利用した電源は、古くからアメリカのアポロ宇宙船や深宇宙探査機に搭載されています。太陽光発電は太陽光が当たらない月の夜間や太陽光の弱い太陽系辺縁では利用できないからです。現在、日本ではアメリカ航空宇宙局(NASA)のアルテミス計画に加わるなど、月探査が重要な国家プロジェクトとなっており、太陽光が当たらない場所でも長期間メンテナンスフリーで使える電源が求められています。

原研では、このような用途に対応するため、事前に要素技術の研究に着手していました。一つは、原子炉から出る放射性廃棄物のプルトニウム238からアメリシウム241を分離・回収する技術です。アメリシウム241を使うことによって国内にある原料から低コストで製造できるようになります。アメリシウム241は半減期が432年もあるため長期間、崩壊熱を発生します。また、プルトニウムと違って、法令等の規制面でも扱いが容易です。

また研究グループは、アメリシウム241を密封した小型のペレット化し、熱電変換デバイスと組み合わせLEDを発光させることにも成功しています。このような先行研究の積み重ねによって、JAXAの正式プロジェクトに参加し、実用化をめざすことになったのです。

基礎技術はすでに実証されているので、今後はロケット打ち上げ時の万が一の爆発事故に耐える強度と安全性を持たせること、リモートで遠隔製造ができること、過酷な宇宙環境で実用に耐える熱電変換デバイスを実現すること等を目指して研究開発を続けるとしています。

この発電デバイスはメンテナンスフリーで100年以上作動するため、月や深宇宙だけでなく海底や大深度の地層モニター用電源としても力を発揮すると考えられています。

【参考】

■日本原子力研究開発機構プレスリリース

アメリシウムによる半永久電源の実用化に向けた開発に着手-発熱性の放射性廃棄物を有効利用、100年以上メンテナンス不要な小型電源に-

サイエンスライター・白鳥 敬(しらとり けい)

1953年生まれ。科学技術分野のライター。月刊「子供の科学」等に毎号執筆。

科学者と文系の普通の人たちをつなぐ仕事をしたいと考えています。