「説明可能なAI」を利用 嗅覚センサーの実用化近づく

(2025年11月01日)

人間の嗅覚(きゅうかく)は、美味しいお料理を楽しむときに欠かせないものですが、その他にも、環境のモニタリングや医療など、快適な生活を維持するためにも必要なものです。この嗅覚を人工的に再現しようというのが人工嗅覚技術で、その中核となるのが嗅覚センサーです。匂いをセンシングするとき、特定の匂いの分子と反応しやすい材料(感応材料)を用いた嗅覚センサーで、匂い分子とセンサーの表面に塗布された感応材料が相互作用によって微小な力(表面応力)を生じ、このわずかな力を電気信号に変換しています。

しかし、これまではセンサーの感度が十分でなく、またAIを使って反応を調べているとはいえ、匂い分子の化学結合のどの部分と反応しているかはわかりませんでした。

そこで、物質・材料研究機構(NIMS)マテリアル基盤研究センターの福井 陽⼤ 研修⽣ (研究実施当時)・津⽥ 宏治 NIMS 招聘研究員・⽥村 亮チームリーダー、⾼分⼦・バイオ材料研究センターの南 皓輔 主幹研究員・吉川 元起グループリーダーからなる研究グループは、「説明可能なAI(eXplainable AI: XAI)」を⽤いて、さまざまな匂い分⼦をセンサーがどのように識別するのかを明らかにする研究に取り組みました。

「説明可能なAI」というのは、AIが出した結果について、そのように予測し結論づけた理由を、ユーザにわかるように提示してくれるAIのことです。一般的なAIは、答えを出しても、なぜそういう判断をしたのかを教えてくれません。研究グループはXAIの一つであるScore-CAMを使用し、AIが判断したときに着目した部分を可視化することに成功しました。

研究グループは、匂い分⼦とセンサーの応答の関係を調べるため、94種類の純溶媒から揮発した匂い分⼦を、それぞれ異なる感応材料が使われた14チャンネルの膜型表⾯応⼒センサー(MSS: Membrane-type Surface stress Sensor)で測定しました。このセンサーはNIMSが中心になって開発したものです。

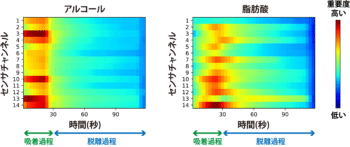

図3を見ると、アルコールと脂肪酸で、吸着過程と離脱過程で、XAIが着目している部分の違いを知ることができます。

この知見によって、特定の匂いに最適な感応材料を対応させることができ、複雑に混ざり合った匂いを識別できるなど、匂いセンサーの確度がぐんと向上すると考えられます。また、人間の嗅覚のメカニズムの理解にも、役立っていくと考えられています。

©物質・材料研究機構

【参考】

■物質・材料研究機構プレスリリース

・AI嗅覚センサのニオイ識別過程の可視化に成功

〜 ニオイ分子ごとに最適な感応材料の開発指針を提供 〜

サイエンスライター・白鳥 敬(しらとり けい)

1953年生まれ。科学技術分野のライター。月刊「子供の科学」等に毎号執筆。

科学者と文系の普通の人たちをつなぐ仕事をしたいと考えています。