薬用植物の栽培研究:北海道北部でのハトムギ栽培 (医薬基盤・健康・栄養研究所 乾 貴幸)

(2025年4月18日)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所薬用植物資源研究センターは、北海道、筑波、種子島の3研究部からなり、それぞれの拠点の気候特性に応じ、寒冷地から暖地に適した植物まで、4,000系統以上の薬用植物を栽培・保存しています。

近年、漢方薬への注目が高まっていますが、漢方薬は多くが複数の種類の生薬 (天然の植物や鉱物、動物などを加工して薬としたもの) の組合せにより作られています。そのため、構成する生薬が一つでも欠けるとその漢方薬は作れなくなってしまいます。しかし、2022年度の生薬の使用量ベースでの国内産割合はわずか8.6%であり1)、生薬は比較的保存が可能であること、薬であり常にすべての人が必要とするものではないことなど状況は異なりますが、食料の自給率 (カロリーべースで38%、生産額ベースで61%) 2) と比較しても、いかに海外への依存度が高く、危機的な状況にあります。

このような状況の中、私たちは、生薬の原料となる薬用植物の国内生産量の増加、安定供給の実現を目指して、様々な研究を行っています。ここでは、一例として、私が北海道研究部で行った寒冷地に適したハトムギの栽培試験の一部について紹介させていただきます。

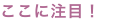

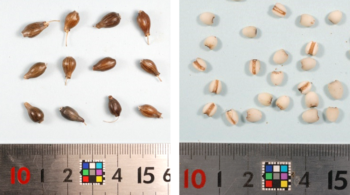

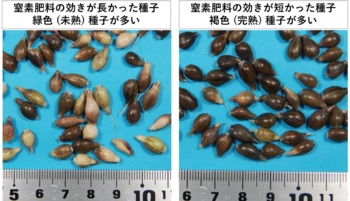

ハトムギは、精白した種子が生薬ヨクイニンとして (図1)、肌荒れやイボなどに対して使われます。元々暖かい地域の植物で、北海道では、寒さにより種子が熟すまでに枯れてしまうものが多いですが、北海道研究部では、花が咲くのが早く、寒冷地でも実をつける品種 ‘北のはと’を選抜していました。寒冷地では、暖地と比較し、病害虫が少なく、無農薬でも栽培可能なことがメリットの一つで、‘北のはと’は実際に道内で生産のための栽培が行われています。しかし、生産者が栽培に使用する原料種子を作っている北海道北部地域では、寒さがより厳しいため、‘北のはと’でも、その年の気候により、収穫量、熟度が安定しないことが課題でした。そこで肥料条件を検討した結果(図2)、暖地では、窒素を追肥することで、茎数が増加し、実の収量が増加しますが、寒冷地では、追肥時期まで肥料が効いてしまうと、茎が増加しても種子が十分熟すところまで進まず、未熟な種子の割合が増加してしまうことが明らかとなりました(図3)。加えて、初期に肥料を効かせて、なるべく早く大きくし、種子をつけさせることが重要だということが分かりました3)。

このような栽培研究の他にも、私たちは、生育や薬としての品質が優れた系統の選抜、試験管内の栄養分を含む培地上で同じ性質を持ったクローンを無菌的に増やす技術、室内のコントロールされた環境での水耕栽培による効率的な生産技術、収穫物の生薬としての品質評価や新たな有効成分の探索など多岐に渡る研究を行っています。そして、今後も日本で薬用植物が様々な面で利活用できるように、保有している貴重な資源を維持するともに薬用植物に関する総合的な研究を進めていきたいと思います。

【参考】

- 山本ら (2025) 日本における原料生薬の使用量に関する調査報告(4)、生薬学雑誌79, 18-62

- 食料需給表 令和5年度、農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室、令和7年3月

- 乾貴幸 (2021) 寒冷地栽培に適したハトムギ品種 ‘北のはと’、アグリバイオ5, 90-94

乾 貴幸(いぬい たかゆき)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究センター筑波研究部 栽培研究室長

京都大学大学院生命科学研究科統合生命科学専攻修了(博士・生命科学)

大学院卒業後、薬用植物資源研究センター筑波研究部に入所し、薬用植物の遺伝子組換え、水耕栽培、組織培養などの研究に従事。2019年より2022年まで、北海道研究部に異動し、圃場における薬用植物の栽培研究に従事するとともに、自然豊かな北海道の山野で野生植物と親しむ。2022年より筑波研究部に戻り、2024年より現職。