(国)農業生物資源研究所と北海道大学は2月12日、カイコが作る2種類の絹タンパク質のうち、水溶性タンパク質の「セリシン」が局所的に生産される仕組みを解明したと発表した。セリシンをつくるセリシン遺伝子の調整がどのように行われているかを突き止めたもので、この調整の仕組みを利用すると、カイコによる有用タンパク質の生産性向上が期待できるという。

■タンパク質「アンテナペディア」が遺伝子を活性化

カイコが作るタンパク質の繭(まゆ)のうち、約4分の3は非水溶性のタンパク質のフィブロインで、残り4分の1がセリシン。セリシンは繭をつくるときに、糸をつなぎ合わせる糊の役割をするタンパク質で、絹タンパク質を作る器官の絹糸腺のうち、中部絹糸腺でのみ生産される。

近年、遺伝子組み換え技術を用い、セリシンと一緒に有用タンパク質を生産させ、それを回収する技術が実用化されているが、中部絹糸腺でセリシンが局所的に生産される仕組みはこれまで分かっていなかったため、有用タンパク質の生産量を増加させることは困難だった。

研究チームは今回、この仕組みを解き明かすことに成功した。「アンテナペディア」という、セリシン遺伝子を活性化させるタンパク質が、繭をつくる時期にのみ、そこで大量に生産されることを見出した。

アンテナペディアを働かせると、通常セリシンが生産されない部位においても生産できること、また、アンテナペディアはそこで生産される、その他複数のタンパク質の遺伝子も活性化することが分かった。

今後、アンテナペディアで有用タンパク質遺伝子を強く働かせれば、カイコによる有用タンパク質の生産性を向上できるという。

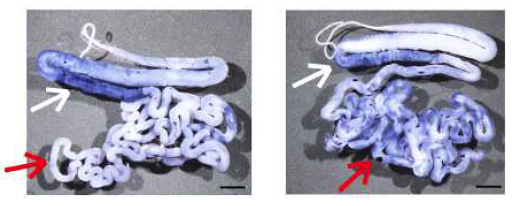

左が通常の絹糸腺、右がアンテナペディアを強く働かせた絹糸腺。白の矢印は中部絹糸腺、赤い矢印は後部絹糸腺。青い色は、通常は中部絹糸腺で始動している遺伝子の強さを示し、色が濃いほど遺伝子が強く始動している。右の絹糸腺では、アンテナペディアを強く働かせることで後部絹糸腺でも遺伝子が始動するようになった(写真右下の黒い線は長さが0.3cm)(提供:(国)農業生物資源研究所)