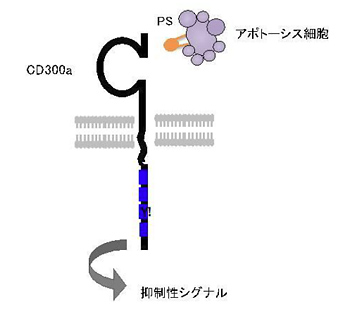

タンパク質「CD300a」は、死んだ粘膜細胞に現れるフォスファチジルセリンというリン脂質と結合して抑制性シグナルを伝達する(提供:筑波大学)

筑波大学は2月9日、皮膚や腸、気管などの表面を覆っている粘膜の死んだ細胞がアトピー性皮膚炎や炎症性腸炎、喘息などアレルギー性疾患の発症を促すことを発見したと発表した。細菌やウイルスなど外敵の侵入から身を守る免疫の働きに死んだ細胞が影響を与えて発症を促しているという。近年世界的に増えているといわれるアトピー性皮膚炎などの難治性疾患の革新的な治療法の開発につながると期待している。

■アトピー性皮膚炎などの治療法開発期待

皮膚や腸管、気管などの粘膜の表面にある細胞は毎秒100万個ともいわれる速度で死んでいく一方、常に再生されている。従来、これらの死んだ細胞は単に垢(あか)や便、痰(たん)として排泄されると考えられていた。

粘膜細胞が死ぬと「フォスファチジルセリン」と呼ばれる物質が細胞表面に現れることが知られていた。一方で研究グループは、これまでに樹状細胞などの免疫細胞表面に「CD300a」と呼ぶタンパク質があることを発見、これがフォスファチジルセリンと結合して免疫細胞の働きが抑制されることを突き止めていた。今回はこの点に着目、死んだ粘膜細胞がこの仕組みを通じて免疫に影響を与え難治疾患の発症を促しているのではないかと推測した。

研究グループは、この点を確認するために、まず死んだ粘膜細胞がCD300aを介して免疫細胞と結合しないよう遮断した場合の影響を調べた。具体的には、①遺伝子工学の手法で免疫細胞がCD300aを作れない遺伝子欠損マウスを作る②死んだ粘膜細胞が免疫細胞と結合できないよう普通のマウスの皮膚や腸、気管の粘膜細胞の表面を特殊な物質で覆う―という実験を試みた。その結果、いずれの場合も過剰な免疫反応を抑制するブレーキ役の制御性T細胞の数が増えた。

さらに、増えた制御性T細胞がどのような働きをしているかを調べるため、普通のマウスと遺伝子欠損マウスにアトピー性皮膚炎などを起こさせたところ、制御性T細胞の数が増えた遺伝子欠損マウスは過剰な免疫反応が抑えられ、普通のマウスより体重の減り方が小さいなど症状が軽くてすむことが分かった。

研究グループは、これらの結果から「死んだ粘膜細胞がCD300aを介して腸や皮膚、気管などの制御性T細胞を減少させ、腸炎やアトピー性皮膚炎、喘息を促進している」とみており、CD300aの働きを抑制する薬剤などの開発が革新的な治療法につながると期待している。