筑波大学は5月14日、電磁波のテラ(テラは1兆)ヘルツ周波数帯を高精度で測定できる新たな分光装置の開発に成功したと発表した。これまで難しかったテラヘルツ帯の分光分析が可能となり、物質の結晶格子の振動を幅広い温度領域で観測した。鉛などを含まない環境に適した新たな圧電センサーなどの材料の設計、開発に期待されている。

■鉛を含まない圧電材料開発に期待

圧電材料は、圧力を電気に、また電気を圧力に変換できる電子材料として、カメラの手ぶれ補正素子や電子機器、自動車部品などに幅広く使われ、社会生活に欠かせない材料となっている。これまでの優れた圧電材料として使われてきた「チタン酸ジルコン酸鉛」には、有害な鉛が含まれていることから欧州などで厳しい環境規制がかけられ、材料利用の方針変更が迫られていた。

鉛を含まない「ジルコン酸バリウム(BaZrO3、BZO)」が新たに有望な圧電材料として注目されるようになったが、そのためにはテラヘルツ帯の結晶格子の振る舞いを知る必要がある。しかし、テラヘルツ帯における分光分析は、光源や検出器の開発が難しく「テラヘルツギャップ」と呼ばれる未開拓領域となっていた。

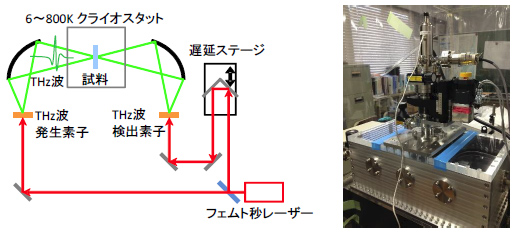

筑波大が開発した「テラヘルツ時間領域分光装置」はこれを克服するもので、ジルコン酸バリウムを観測したところ、周波数2.3THzテラヘルツで結晶格子の未知の挙動を発見した。

新たな圧電材料の開発には、添加物を加えることで物質の性能がどう変化するかを、より精密に調べることが求められており、新たな物質設計に生かされるものと期待が寄せられている。

左は、テラヘルツ時間領域分光装置の概念図、右は、装置(提供:筑波大学)