東京大学と筑波大学の研究グループは5月12日、永続的に物質内部に熱を蓄え、放出できる「蓄熱セラミックス」を発見したと発表した。長く熱を蓄えるだけでなく、外部から電気や光などの刺激を与えても金属や半導体の状態に簡単に変化する性質があり、太陽熱発電用材料や工場排熱の蓄熱材のほか、圧力センサーや電流駆動型の抵抗変化型メモリー、光記録メモリーなどに電子デバイスなど幅広い応用が期待される。

■蓄熱材、光記録メモリーなど幅広い応用が可能

この蓄熱セラミックは、東京大学大学院の大越慎一教授らと筑波大学数理物質系の所裕子准教授の研究グループによる発見。5月13日の英科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」オンライン版に掲載された。

この物質は、白色顔料などに使われる酸化チタンを特殊な条件で焼き固めた「ストライプ型-ラムダ-五酸化三チタン(λ-Ti3O5)」で、チタン原子と酸素原子のみからできている個体材料。氷が水になる時の熱の約70%、エチレングリコールのおよそ1.4倍の熱エネルギーを吸収・放出できるという。

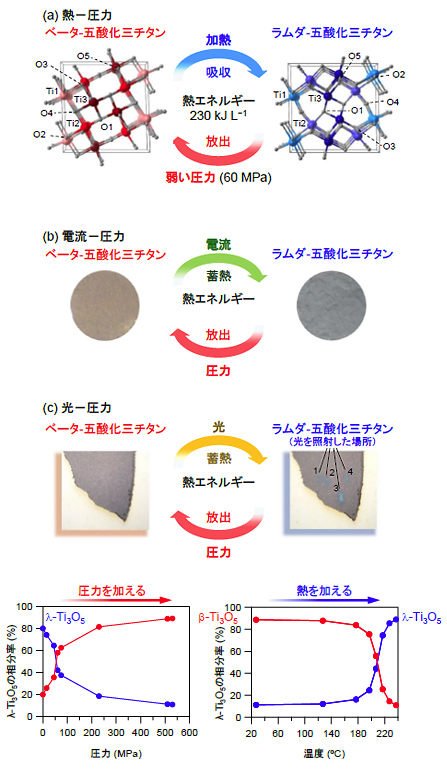

60MPa(メガパスカル、約592気圧)という比較的弱い圧力を加えると、「ベータ-五酸化三チタン」に構造が変わり、熱を取り出すことができる。さらに、このベータ構造に200℃以上の熱を加えるとラムダ構造に戻り、熱を吸収し蓄熱の機能に変わる。加圧と加熱によって何回でも蓄熱、放熱を繰り返すことができる。

熱のほかに、電流を流したり、光を照射したりすることでラムダ構造に変化し蓄熱、圧力をかけることで熱エネルギーを放出する。

材料となる酸化チタンは、顔料や塗料など広範に使われている物質で、資源量が豊富なため低コストで得られる。ラムダ-五酸化三チタンは、太陽熱や工場の排熱などを効率良く蓄え、必要な時に圧力を加えれば夜間暖房や発電用に有効利用できるなど新材料としての応用が期待される。

上は、蓄熱セラミックスでの加熱や電流、光、圧力などで蓄熱・放出する模式図、下は、圧力、温度による変化を示す。左のグラフは、60MPa(メガパスカル、約592気圧)で急激にラムダ構造からベータ構造に、右は、200℃の加熱でベータ構造からラムダ構造に移ることを示している(提供:筑波大学)