|

(独)産業技術総合研究所は12月21日、吸血衛生害虫として古くから知られるトコジラミ(別名・南京虫)の生存には「ボルバキア」という共生細菌が必須であることを発見したと発表した。

トコジラミは、成虫の体長が5~8mm程度、体型は円盤状で、翅(はね)はなく、夜間に活動して吸血する。名前に反して、分類学上シラミとの類縁関係はない、

日本では化学合成殺虫剤の開発・普及や衛生状況の向上により、トコジラミは1970年代以降ほぼ駆逐されたと考えられていた。しかし、近年再び発生が伝えられていることから、新しい害虫制御技術の開発が望まれている。

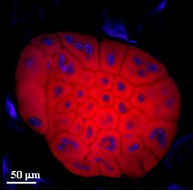

トコジラミ体内の精巣や卵巣の近くに一対の共生器官があり、その細胞内に多量の細菌が存在することは以前から知られていた。トコジラミの生存や繁殖にこの微生物が関係するらしいと示唆されてきたが、その微生物学的実体は不明であった。

同研究所の研究グループは、その解明のために日本産3系統、オーストラリア産2系統のトコジラミから共生器官を取り出してDNA(デオキシリボ核酸)を抽出し、細菌遺伝子を検出した。その結果、調べた105個体全てから共生細菌ボルバキアが検出された。

また、雌の卵巣内で卵が形成されていく過程で卵の端にボルバキアが感染して、卵の受精後に共生器官に局在(集中)していくことも分かった。次に、ボルバキアの成虫に、抗生物質入りのウサギ血液を投与してボルバキア感染を除去したところ、卵の孵化率が激減した。こうした実験からボルバキアが、トコジラミの正常な成長や繁殖に重要であることが示された。

さらに、ボルバキアが担う機能は何かという点を調べるために、ウサギの血液にビタミンB群を添加する実験を行った。その結果から、トコジラミの唯一の食物である血液の中に、不足しているビタミンB群を供給し、宿主の生存に重要な役割を担うことがボルバキアの主要な生物機能であることが示された。

今回の研究により、従来寄生的な(宿主にはメリットのない)共生細菌と考えられてきたボルバキアが、トコジラミの特殊化した共生器官に局在し、宿主昆虫に利益をもたらす“相利共生”の細菌であることが実証された。

この研究成果は、米国の学術専門誌「米国科学アカデミー紀要」のウェブサイトに12月22日掲載された。

詳しくはこちら

|

|

| トコジラミ共生器官の蛍光顕微鏡像。赤色が共生細菌「ボルバキア」(提供:産業技術総合研究所) |

|