火星が赤い理由に、かつて存在した塩水が関わっていた

(2025年7月15日)

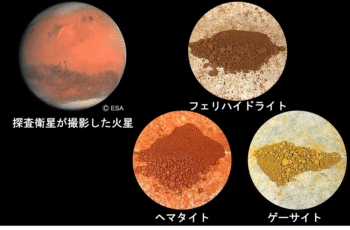

古くから“赤い惑星”と呼ばれる火星。赤く見える原因を解き明かす研究が行われ、かつて火星に存在した水から鉄の酸化物フェリハイドライトができ、これが時間をかけて赤色のヘマタイトに変化して、火星の地表を覆うことで赤く見えていると考えられています。

地球でもフェリハイドライトがヘマタイトに変化しますが、黄色のゲーサイトに変化して普遍的に見られます。しかし、火星に着陸した探査機や周回軌道上の探査衛星の観測では、ゲーサイトは火星の限られた場所でしか確認されていません。だからこそ火星は赤く見えるのですが、ゲーサイトが火星にほとんど存在しない理由は分かっていませんでした。

金沢大学らの研究グループが、NASAの探査機キュリオシティが火星の赤道付近にあるゲール・クレーターで得た堆積物のデータを参考に、過去の火星に存在した水の水質を再現する研究に取り組んでいて、火星の鉄酸化物が生成したと考えられる時期の水は酸性だったことが明らかになっています。

フェリハイドライトがヘマタイトに変化するか、ゲーサイトに変化するかは、溶液の水素イオン濃度(pH)によって決まり、中性ではヘマタイトへの変化が優勢となり、酸性やアルカリ性ではゲーサイトへの変化が優勢になることが報告されています。研究グループによる火星の水が酸性だったとする研究成果を踏まえると、火星でゲーサイトがほとんど確認されない事実と矛盾します。

そこで研究グループは、ゲール・クレーターに存在した水の最高温度70℃において、様々なpH、塩分濃度の下でフェリハイドライトがいかなる鉱物に変化するかを実験で確かめました。その結果、塩分濃度が低い場合、先行研究が示した通り、中性ではヘマタイトの生成が、酸性ではゲーサイトの生成が優勢でしたが、塩分濃度を高くしていくとゲーサイトは生成されなくなっていき、塩分濃度が0.1mol/kgを超えるとゲーサイトはほとんど生成されなくなりました。

探査機キュリオシティのデータをもとに復元した火星の水の塩分濃度は、最も低くても0.1mol/kgを超えていたと推測されていますから、高い塩分濃度が関わり、ヘマタイトの生成が優勢になって現在の赤く見える火星になったのだと考えられています。こうした研究成果は、今後、火星で起こった過去の環境変化を解き明かす上で重要な情報になるでしょう。

【参考】

■金沢大学プレスリリース

火星が赤い理由に“塩水”が関係? 鉄酸化物の変質挙動に新たな知見

斉藤 勝司(さいとう かつじ)

サイエンスライター。大阪府出身。東京水産大学(現東京海洋大学)卒業。最先端科学技術、次世代医療、環境問題などを取材し、科学雑誌を中心に紹介している。