(独)産業技術総合研究所は8月26日、マグネシウム合金の表面を様々な色にすることができる表面処理技術を開発したと発表した。

マグネシウムは、実用金属の中で最も軽く、ノートパソコンのケースや自動車のインパネなどに多用され、塗装で色付けされているが、工程が複雑で高コストになる難点がある。

新技術は、昆虫のタマムシの美しい色が表面の多層膜構造と凹凸構造によって発色されていることに着目して開発されたもので、塗料は勿論、薬品なども一切使わず、「構造色」と呼ばれる発色現象を利用して様々な色を付けることに成功した。

構造色は、物体表面の微細構造により光が干渉することで生ずる色のこと。シャボン玉やモルフォチョウの美しい色は構造色の典型例。

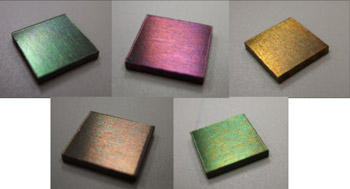

新技術は、密閉容器にマグネシウム合金と超純水を封入し、120ºCの温度で2.5~10時間保持するという非常に簡単な方法で、マグネシウム合金表面にμm(マイクロメートル、1μmは100万分の1m)以下のサイズの微細構造体からなる薄膜を形成させて発色させる仕組み。処理時間や処理温度を制御して薄膜の厚みを変えることにより様々な色が出せる。

薬品などを一切使わないため廃液が出ないほか、(1)反応の再現性がよい、(2)金属光沢感を維持したまま色彩を付与できる、(3)大面積の処理が容易、などの特長があり、アルミニウムや亜鉛などを含む各種のマグネシウム合金に適用できるという。

同研究所は、民間企業への技術移転を行って電子機器類のケースなどへの利用を進めていきたいといっている。 詳しくはこちら |  |

| 処理条件を変えて得られた様々な色彩のマグネシウム合金(提供:産業技術総合研究所) |

|