(独)産業技術総合研究所は11月10日、大きさがnm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)オーダーの超微細なナノ粒子が細胞内に取り込まれる過程を可視化することに成功したと発表した。

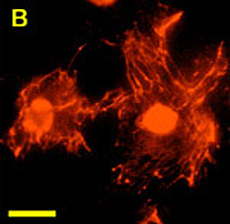

ウイルスをはじめ、タンパク質、ホルモンといったナノ粒子は、細胞に触れると細胞膜上の“くぼみ”から細胞質内へと入っていく。今回の成果は、ナノ粒子が細胞内に取り込まれる過程の可視化を、量子ドットと呼ばれる蛍光を発する半導体のナノ粒子を利用して達成したもの。

量子ドットは、結晶のサイズによって蛍光の色が変化し、細胞研究の分野では細胞の中に存在する物質の位置を可視化するプローブ(探針)として注目されている。

今回の可視化は、量子ドットの表面を「アラトスタチン」と呼ばれる13個のアミノ酸からなる昆虫のペプチドで被覆することで実現した。

細胞膜上の“くぼみ”は、「クラスリン」というタンパク質の集まりでできていて、ウイルスなどのナノ粒子はそのクラスリンに補足されて細胞質内に侵入していく。量子ドット自体はクラスリンと結合しないが、同研究所は生体分子のアラトスタチンで被覆すると蛍光を発しながら細胞質のみならず核内にまで効率良く運搬されることを見つけた。

同研究所は、引き続き量子ドットを含むナノ粒子とぺプチドなどの生体分子の新しい結合体の開発を進め、さらに生体分子をDNA(デオキシリボ核酸)、RNA(リボ核酸)、タンパク質にまで拡張して、疾病の検出、遺伝子研究、ドラッグデリバリー(薬剤を体内の組織や細胞の狙った場所に送達すること)などに応用できるようにしたいとしている。

詳しくはこちら |  |

| ペプチドで被覆した量子ドットを取り込んだ細胞。このように可視化できる(提供:産業技術総合研究所) |

|