(独)産業技術総合研究所は8月14日、固体酸化物形燃料電池(SOFC)の作動温度を下げる低温化に成功したと発表した。

燃料電池は、種々の方式が研究されているが、中でもエネルギー効率が高いのがセラミックス材料で構成されるSOFCで、家庭用の分散型電源、移動電子機器用電源、自動車補助電源などへの利用が期待されている。しかし、そのSOFCにもまだ作動温度が700~1,000ºCと高いという難点があり、用途が限られている。

今回、同研究所は、ファインセラミックス技術研究組合の協力を得て、チューブ型のマイクロSOFCを試作し、作動温度の低温化に成功、600ºCで1cm2当たり1.1Wの発電密度を得た。

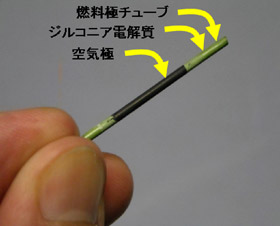

電解質としてはジルコニア系セラミックス、燃料側の電極にはニッケル-ジルコニア系セラミックス、空気側電極にはランタン-コバルト-セリア系セラミックスをそれぞれ使った。試作したチューブ型マイクロSOFCの直径は、1.8mm。電解質の膜厚は、3μm(マイクロメートル、1μmは100万分の1m)で、これまでの約7分の1にまで薄膜化した。

このマイクロSOFCの燃料極の気孔率を変化させて、発電性能を比較したところ、電極抵抗は燃料極の気孔率で大きく変わり、高気孔率にするほど電極抵抗が下がり、気孔率54%で電極抵抗を従来の30分の1にすることができた。

同研究所は、「低温作動が可能なSOFCシステム実現への目途が得られた」としており、家庭用分散電源などへの応用が期待される。

この研究成果は、8月14日に米国の科学誌「サイエンス」に掲載された。 詳しくはこちら |  |

|

| 新開発のチューブ型マイクロSOFCの構造(上)と、外観写真(下)(提供:産業技術総合研究所) |

|