(独)産業技術総合研究所(産総研)は3月4日、太陽光に対する光電変換効率が11%の新しい色素増感太陽電池を開発したと発表した。

新電池は、「タンデム型」といって、2種の色素増感太陽電池を重ね合わせ、上の電池で可視光を、下の電池で近赤外光を、それぞれ電気に変える。このようなタイプでは、上の電池は可視光を吸収しながら近赤外光をロスなく下へ透過させねばならない。このため、今回の開発では、上の電池用に透明性が高く、起電力の大きい酸化チタン電極が作製された。産総研では今後、形状や製造プロセスの簡略化とさらなる低コスト化を図り、実用化を目指す。

多孔質酸化チタン膜に吸着した増感色素が太陽光で励起されて放出する電子を酸化チタン膜を通じて電極で取り出す色素増感太陽電池は、1991年にローザンヌ工科大学(スイス)の研究陣が考案した。シリコン太陽電池より変換効率は低いが、素材が安価で製造工程が容易で大幅なコストダウンが期待されることから次世代の太陽電池として期待されている。

産総研は、約10年前からこの太陽電池の研究を行っているが、平成18年度からは新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)からの委託研究の一環として、長波長、短波長にそれぞれ特化した電池を組み合わせることで高い光電効率の実現を目指してきた。

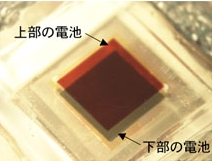

新開発の太陽電池は、短波長の可視光を利用して高い起電力を発生する電池を上部に、長波長の近赤外光を利用して電圧は小さいが大電流を発生する電池を下部に配置することで効果的に太陽光を電気に変換する。これで、通常の単セル型の太陽電池より広範囲な波長の太陽光を有効利用出来る。

また、下部の電池の発生電流増大に向けて、光を効率良く閉じ込めようと、粒子径の違う酸化チタンを多重積層構造にした。

これらの成果として、タンデム型色素増感太陽電池としては世界最高の光電変換効率11%を実現した。 詳しくはこちら |  |

| 新開発の“2階建て”色素増感太陽電池。上部の電池で可視光を吸収、下部の電池が近赤外光から赤外光を吸収する(提供:産業技術総合研究所) |

|